教育・子育て

【保育園の選び方】認可と認可外など種類の違いを徹底解説!

「認可保育園と認可外保育園はどっちがいいの?」「私立と公立の違いって?」「結局どの種類の保育園がいいの?」

初めての保育園探しには、さまざまな疑問が浮かびます。

結論をいうと、保育園選びは「保育園の種類だけ」で選ぶものではありません。この記事で紹介する「保育園選び3つのポイント」を吟味したうえで選ぶことが大切です。

ただし、保育園の種類には種類ごとの違いや特徴があるため、知っておくことで保育園選びの参考にできます。

この記事では、保育園の種類と保育園の選び方について徹底解説。

保育園情報検索に役立つサイト、「ここdeサーチ」を使った保育園調べについても紹介します。

■保育園の種類を徹底解説

「認可保育園」「認可外保育園」といった言葉は、聞いたことがあるかと思います。

「なんとなく、認可保育園の方がいいのかなぁ」と考えている方も、多いのではないでしょうか。

しかし、一概に認可外だからといって悪いわけではなく、保育園選びに重視するポイントによって、どちらがいいかが変わってきます。

保育園の種類について理解すれば、自分の家庭に合った保育園選びができるようになりますよ。

保育園の種類について

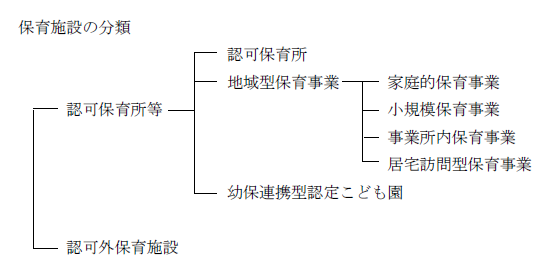

保育園の種類は、以下の図を見るとわかりやすいでしょう。

(画像引用 :東京都福祉保健局)

まず「認可」「認可外」という大きな分類があり、認可保育園の中で「認可保育所」「地域型保育事業」「幼保連携型認定こども園」にわかれています。

認可保育所は、0歳から就学前までの児童を預かる、もっとも一般的な保育園です。

地域型保育事業は、小規模な保育を中心とした保育施設。対象年齢は2歳までで、家庭的な雰囲気で保育が行われることが特徴です。

幼保連携型認定こども園は、幼稚園の教育機能と、保育園の保育機能が一体となった施設。

幼稚園として通う児童と、保育園として通う児童を同じ環境で養育する場所です。

認可保育園と認可外保育園

もっとも大きな違いは、「児童福祉法」にもとづいた国の認可を受けているか受けていないか、という点です。

認可保育園には国からの運営助成金があるため、認可外保育園と比べて割安な保育料で利用ができます。

入園の申し込みは自治体経由で行い、選考も自治体が管理しています。

一方の

誤解されがちなのが、認可外だと保育の質や安全性に問題があるのでは…と考えられている点。

認可外保育園の設置・運営には自治体への届け出が必須。運営基準が満たされているかを調べるための立入検査も行われています。

そのため、必ずしも保育施設として劣っている保育園、というわけではないのです。

認可外保育園では、自治体経由での申し込みではなく保育園ごとの申し込みとなります。

※厚生労働省:「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」

公立と私立の保育園とは?

公立の保育園は、市区町村が運営している保育園のこと。一方私立の保育園は、NPO法人や社会福祉法人、株式会社などが運営しています。

個々の保育園による違いも大きく一概にはいえませんが、公立と私立の大まかな特徴について説明していきます。

公立保育園の特徴

公立保育園では、外遊び・給食・午睡・室内遊びといった基本的なプログラムに沿った保育が多い傾向にあります。

というのも、運営母体である市区町村の基準で運営されるので、独自色を出しにくい面があるからです。

公立保育園は自治体が運営しているという点から、歴史が長い園が多いです。

勤続が長く、年長保育士の割合が比較的高いのも特徴。ベテラン保育士が多く在籍している可能性が高い、ともいえますね。

また、敷地が広く園庭が大きい保育園が多いのも特徴です。

私立保育園の特徴

運営法人の教育方針が色濃く反映され、独自の特徴を持った保育を展開する園が多くなります。

外部講師を呼んで音楽や英語教育をしている園や、仏教・キリスト教系のイベントがある園、モンテッソーリ教育を取りいれている園など、さまざまな教育方針を持った保育園があります。

一方、こういったプラスアルファのプログラムがある園では、公立より追加の保育料がかかる場合も。

園によっては指定の運動着・帽子などの購入が必須なところもあるでしょう。

また、公立と比較して保育士の離職が多い のも私立ならではの特徴です。

認証保育園は東京都の制度

「認証保育園」とは、認可外保育園のなかでも、東京都が設けた独自の基準を満たした特別な保育園のことです。※

認可保育園ではないものの、東京都ならではのニーズ応えるために作られた保育園となっています。

駅前に設置されていること、13時間開所していることが大きな特徴です。

※東京都福祉保健局:"「認証保育所について」

■保育園の種類はどれにする?選び方のポイント

保育園選びは「種類」ではなく、それぞれの園を見て選ぶべきです。

なぜなら、次の

- ① 保育時間と家からの距離

- ② 保育方針

- ③ 施設規模と子供との相性

しかしながら、保育園の種類によって多少の傾向が存在するのも事実。

そういった点も踏まえつつ、保育園選びのポイントを、保育園の種類の考え方を混じえて解説していきます。

保育時間と家からの距離

保育時間と家からの距離は、セットで考えましょう。

この2点は、仕事と育児の両立に大きく関わってくる要素だからです。

多少遠くても延長保育が長い園は、保育時間が短くて近い園よりも都合がいい場合があります。

家からの距離と、保育時間・延長時間を総合的に見るのがポイントです。

保育時間、延長保育の長さは園によってさまざまです。

一般的には、

延長保育に切り替わる時間、延長保育にかかる費用も園によって異なります。

仕事の繁忙期や、子供の病気による園からの呼び出しなど、あらゆる場面を想定しておきましょう。

そのうえで、余裕をもって通園できるところを選べると、復帰後のストレスが少なくなりますよ。

保育方針

気になる保育方針を掲げている保育園には、見学で詳しい内容を聞いてみるとよいでしょう。

ただし、認定こども園には、幼稚園が含まれているからこそ注意すべき点もあります。

というのも、「保護者参加型のイベント」や「手作りお弁当持参」が多い傾向があるからです。

認定こども園によっても方針が異なるため、事前に確認しておきましょう。

施設規模と子供との相性

外遊びが好きなお子さんであれば、広々とした園庭があり、たくさんの子供たちと生活できる、公立保育園が向いている場合があります。

小規模の保育園では、縦割り保育が行われているケースも多く、年下や年上の子とのふれあいが多くなるという利点もありますよ。

ただし、小規模保育の利用年齢は2歳までとなるため、3歳以降も保育園を利用したい場合は転園などの手続きが必要になります。

小規模保育の利用を考えている場合は、3歳の転園について、事前に自治体に問い合わせてみてください。

■保育園調べには「ここdeサーチ」と見学を活用しよう

保育園リサーチの手順としておすすめしたいのが、次の方法です。

- ① 「ここdeサーチ」※で、住まいの地区の保育園を探す。

- ② 「ここdeサーチ」では、保育時間や延長保育、家からの距離、保育の内容といった項目をチェックする。

- ③ チェックした中で、気になる保育園を見学する。

- ④ 見学できない場合は、電話で問い合わせる・公式ホームページを確認する・自治体に相談するなどで情報収集する。

「ここdeサーチ」は、2020年10月からスタートした、全国の保育所情報を閲覧できる情報サイトです。

官公庁監督のもと運営されているので、正確な情報を閲覧することができます。

「ここdeサーチ」では基本的な情報を調べ、雰囲気や保育方針のチェックには訪問見学する。

ふたつの方法を併用することで、質のよい保育園情報を効率的に集めることが可能です。

ぜひ、活用してみてください。

※子ども・子育て支援情報公表システム :

ここdeサーチ

■保育園の種類と選び方のまとめ

保育園の種類をもう一度まとめます。

- ・認可保育園 …国の認可を受けた保育園。市区町村が運営する「公立」と、法人等が運営する「私立」がある。

- ・認可外保育園 …国の認可は受けていないが、自治体に届け出て運営している保育園。

- ・認可保育園の中には、一般的な保育園である「認可保育所」、小規模保育が中心の「地域型保育事業」、幼稚園の機能を有した「幼保連携型認定こども園」がある。

保育園の種類はさまざまですが、大事なのは「保育園の種類」ではなく保育園ごとの特徴を見て選ぶこと。

私立だから、公立だからといった分類にとらわれず、「保育時間や家からの距離」「保育方針」「子供との相性」で選ぶのが大切です。

「ここdeサーチ」と保育園見学を利用し、納得できる保育園探しをしてくださいね。

※2020年10月現在、新型コロナウイルスの影響で見学を中止している保育園があります。見学を希望する場合、お住まいの自治体や保育園に問い合わせてください。

※この記事は2020年10月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

執筆者

pomoco

元金融会社勤めのフリーランスライター/2級FP技能士資格保有

FP資格の知識を生かし、金融全般や家計といったジャンルを中心に執筆活動中。

会社員のときに感じていた「ワーママの毎日に楽しい!を増やしたい」というテーマで、日々情報を発信しています。