家計

50代の平均貯蓄額はどれくらい?必要額や老後資金の貯め方を解説

老後資金はどれくらい必要?

「老後」がより現実味を帯びる50代になると、老後資金の重要性もより切実に感じられます。一般的な50代はどれくらい貯蓄し、老後に備えているのか、気になっている方も多いかもしれません。

今回は、50代がどれくらいの貯蓄をしているのか、貯蓄額や老後の資産形成の方法について解説します。50代は、教育費や住宅ローンの負担が減る時期であり、老後資金のための資産形成を本格的に始めるラストチャンスです。今からでも、老後に向けてしっかりお金を貯めておきたい!とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

50代はどれくらい貯蓄しているの?

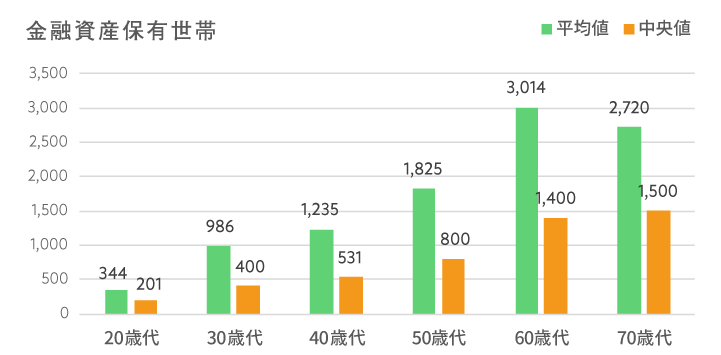

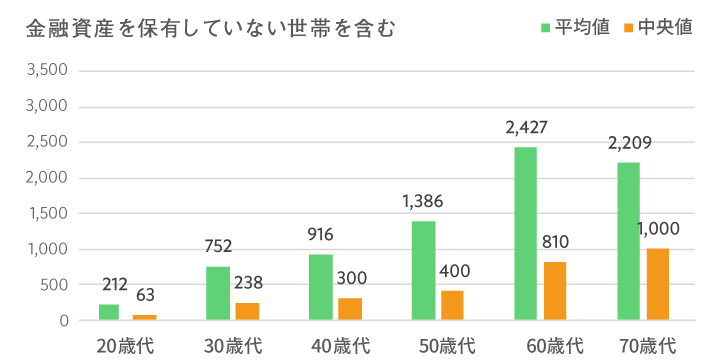

金融広報中央委員会の「令和3年(2021年)家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]」によると、投資信託や株式投資などの金融商品を保有している世帯の金融資産保有額は、世帯主の年齢が50歳代の場合、平均値が1,825万円、中央値は800万円。預貯金以外の資産を持たない世帯もあわせると、平均値は1,386万円、中央値は400万円となっています。

ちなみに、「中央値」とは、ちょうど真ん中に位置する値のことです。たとえば、「10、20、30、40、60、100、2,000」という7個の数字が並んでいたときの平均値は「322.8」。中央値は、小さい方から4番目、大きい方から4番目のちょうど真ん中にある「40」になります。2,000のように極端に大きな数があると、平均値も引き上げられます。平均値は、一般的にイメージする「平均」よりもぐんと高くなるのです。中央値のほうが、より実態に近い「平均的な金額」といえるでしょう。

金融資産保有世帯のみと、金融資産を保有していない世帯を含めた結果を比較すると、平均値で1.3倍、中央値では2倍の差があるので、預貯金だけで堅実にコツコツ積み立てるよりも、投資信託や株式投資などで資産運用をしている世帯のほうが、貯蓄額が多い傾向にあると言えます。

このことから、老後資金をしっかり貯めておきたいと考えるなら、「貯金」だけではなく、「資金を増やす」ことも視野に入れた資産形成を行うことが重要だとわかります。また、同調査では、年齢が高くなるにつれて金融資産保有額が高くなる傾向を示しています。とくに40代から50代にかけてその額が大きくなっています。60代以降の金融資産額も高いですが、一般的に定年を60代で迎えることを考えると、「退職金」によって一時的に底上げされていると考えるのが自然でしょう。50代は、年収のピークに至る時期でもあるため、老後資産づくりに本格的に乗り出す必要性が高い世代ともいえます。

老後資金はどれくらい必要?

まずは、具体的にどれくらいの老後資金が必要になるのか、ケーススタディとして65歳で定年退職した後、90歳まで(25年間)の収支を試算してみましょう。

<前提条件>

世帯構成:夫婦二人世帯。夫は会社員で65歳で定年退職。妻の就業はなし。

定年退職後の収入:夫婦2人の公的年金のみ(老齢基礎年金と老齢厚生年金)

定年退職時の金融資産:夫の退職金

収入等

項目 | 金額 | 解説 |

公的年金 | 6,558万円 | 年金額を月額219,593円※として試算 ※「令和4年4月分からの年金額等について」(日本年金機構)より、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金の月額※平均標準報酬43.9万円で40年間就業した場合に受け取り始める年金(満額)の給付水準 |

退職金 | 1,900万円 | 「平成30年就労条件総合調査」(厚生労働省)」より、勤続35年以上の定年退職者1人平均退職給付額を参考に算出 |

合計 | 8,458万円 |

支出

項目 | 金額 | 解説 |

日常生活費 | 6,630万円 | 月額22.1万円※として試算 ※令和元年(2019年)度「生活保障に関する調査」(公益財団法人生命保険文化センター)より、老後の最低日常生活費の平均 |

ゆとりある老後生活を送るための費用 | 4,200万円 | 月額14万円※として試算 ※令和元年(2019年)度「生活保障に関する調査」(公益財団法人生命保険文化センター)より、老後のゆとりのための上乗せ額の平均 |

介護費用 | 581万円 | 2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」(公益財団法人生命保険文化センター)より、以下を用いて算出 介護費用(一時的な費用の合計):平均74万円 |

合計 | 11,411万円 |

収入等-支出

収入(8,458万円)-支出(11,411万円)=▲2,870万円

「公的年金の収入」と「日常生活費の支出」だけを見ると、月に1,400円程度の赤字となります。工夫をすれば赤字分は吸収できそうですが、年金だけでは、趣味や旅行などを楽しむ余裕や、介護費用を積み立てる余裕はなさそうです。

日常生活費や、経済的にゆとりある老後生活を送るための上乗せ額は、それぞれのライフスタイルや考え方により違いがありますから、上記の試算がすべての人に当てはまるものではありません。「経済的なゆとり」のほか、避けては通れない介護費用や、住宅のリフォームや住み替えなど、大きな出費をどこまで想定するかにより、老後資金の必要額が変わってきます。

「ねんきん定期便」の見方

前章で行った老後資金シミュレーションは、あくまでも例示に過ぎません。老後資金を計算する際には、ご自身のライフスタイルやセカンドライフの希望にあわせて行うことをおすすめします。50代に入ると、毎年の誕生月に届く「ねんきん定期便」に、年金の受給見込み額が記載されるようになり、より具体的に老後の収入を把握できます。また、日本年金機構のサイト「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンで年金記録を確認できるようになっています。

公的年金は、これまで支払ってきた金額・期間という「実績」に応じて、受給額が決定します。全員一律ではありませんので、ご自身の受給見込み額を把握したうえで、老後資金のプランを立てることが大切です。また、原則として65歳から受給できる老齢基礎年金は、最長75歳まで受給を遅らせる「繰り下げ受給」を選択することで、年金受給額を最大184%まで増やせます。また、老齢基礎年金に未納分があれば、10年までさかのぼって追納を行うことで、年金額を増やすことも可能です。

「ねんきん定期便」で将来の年金収入の見込みを把握することはできますが、当然ながら物価上昇・資産運用による貯蓄は含まれません。自力で老後の必要資金のシミュレーションを細かく行うことは、お金の専門的な知識がないとなかなか難しいものです。「細かく計画して、老後の憂いを解消しておきたい」とお考えの方は、お金の専門家であるファイナンシャル・プランナー(FP)へのご相談をおすすめします。

「FPナビ」では、「年金だけで生活できる?」「介護が必要になったら?」など、老後の不安をFPに無料で相談できます。老後の貯蓄計画をしっかり立てておきたいという方は、ぜひご相談ください。こちらの「老後資金の相談はファイナンシャル・プランナーにお任せ!」で詳細をお確かめいただけます。

50代からの資産形成

公的年金が破綻する可能性は低いですが、だからといって、公的年金をあてにして老後を待つのは得策ではありません。厚生労働省の「2019年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給だけで生活している高齢者世帯は48.4%。年金受給者となっても、半数以上の方は、働いて収入を得ることや企業年金、貯蓄によって生活を成り立たせていることがわかります。

また、今後の制度改定によって年金の受給開始年齢が引き上げられる可能性もあるため、必ずしも65歳で年金を受け取れるとは限りません。ゆとりある老後を過ごすためには、あらゆる可能性を考慮し、自助努力による備えをしておくべきでしょう。

現役で働ける時分と違い、収入が減少する60代以降は、貯蓄や収入源の差が生活を大きく左右します。老後に備えるために、流動性の高い預貯金を行うことは、もちろん大事です。しかし、預貯金以外の金融資産を運用し、より効率的な老後資産形成を行うことが大切になってきます。

そうはいっても、50代から資産形成をして間に合うのだろうか……と不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、子育ても一段落つき、住宅ローンもほとんど払い終わり、収入も比較的高い50代は、お金を貯めるのにうってつけの時期でもあるのです。

50代まで資産形成を避けてきた方が考えているのは、「損をしたくない」「時間がない」「知識がない」「まとまったお金を使いたくない」などの理由でしょう。資産形成をするために行う投資は、時間をかけて市場調査や投資の勉強をして、まとまった金額を投じなければならないというイメージが強いのかもしれません。

しかし、そのような投資は一握りです。50代から資産形成を行う場合は、時間をかけなくてもよく、まとまった金額を用意する必要もない「積立型」の投資を選ぶことで資産形成のハードルが下がります。以下を参考に、ご自身に合う積立型の投資を選んでみましょう。

<老後の資産形成>

| 金融商品 | 目的 | 概要 |

|---|---|---|

| NISA(つみたて投資枠) | コツコツ積み立てたい | ©長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に年間120万円まで投資可能。 運用益は非課税でいつでも引き出せます。 |

| 企業型DC/iDeCo | 公的年金以外にも収入を得たい | 自分自身で年金を積み立てる制度で、原則60歳まで引き出せません。 拠出額がすべて所得控除となり、運用益も非課税です。 |

| 年金保険(平準払) | 公的年金以外にも収入を得たい | 保険料を支払い、所定の年齢になると年金を受け取れます。 商品により年金受取開始、保険料払込期間、保険料、年金受取方法が異なります。 |

| 終身保険(平準払) | コツコツ積み立てて、死亡時の保障もつけたい | 保険料を支払うことで、万一のときに保険金が受け取れます。解約返戻金があるタイプなら解約返戻金を老後資金に活用できます。 一定期間まで支払うタイプと生涯支払うタイプがあります。 |

50代は老後資金のプランを考えるラストチャンス

これまで、50代の貯蓄額や老後資金について、解説してきました。ライフスタイルの違いや子供の教育方針によって、同じような家族構成でも、老後の資金計画には大きな差があります。ご自身の事情にあわせながら、老後資金を蓄えていくのがよいでしょう。

50歳から59歳までの10年間で給与所得を上げるのは至難の技です。NISAや企業型DC・iDeCoといった積立型の投資を活用しながら、ご自身にとって負担にならない範囲でコツコツ貯蓄を進めることが大切です。

しかし、老後資金の準備が必要だとわかっていても、どうするのがよいか、戸惑ってしまう方も多いかもしれません。そんな方はファイナンシャル・プランナー(FP)に相談し、老後のための資産形成への第一歩を踏み出してみるのはいかがでしょうか。将来に向けて何が必要なのか、プロの意見を仰ぐのも1つの手です。

「FPナビ」では、お金のプロであるFPへ何回でも無料で相談できるサービスを行っています。ご自宅への訪問やご自宅近くのFB事務所、カフェでも相談が可能です。老後資金の貯蓄計画のために、家計の見直しをお考えの方は、こちらの「家計のお悩みはFPにご相談ください」をご覧のうえ、どうぞお気軽にFPナビへご相談ください。

出典

「令和3年(2021年)家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯調査)」(金融広報中央委員会)

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/

「令和4年4月分からの年金額等について」(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html

「令和元年度 生活保障に関する調査」(公益財団法人生命保険文化センター)

https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1141.html

「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」(公益財団法人生命保険文化センター)

https://www.jili.or.jp/research/report/zenkokujittai.html