教育費に関する特選記事

子どものお小遣いはいくらかかる?小学生~高校生までのお小遣い平均額(6)

子どもにあげるお小遣いは、大体いくらくらいかかるのか気になりますよね。

子どもが成長して友達と遊んだり、出かけたりすることが増えると、お小遣いが必要な場面が増えてきます。

「お小遣いを渡すべきだと思うけど、どのように、どれくらい渡せばいいかわからない」

このように思う親は多いと思います。

そこで当記事では、お小遣いの平均額からお小遣いの渡し方まで、お小遣いに関するデータをまとめました。

データを参考に、自分の子どもにとって最適なお小遣いの金額や渡し方について、各家庭で考えてみてください。

■ 子どもへのお小遣いはいつから?小学生は 7 割がお小遣いあり

子どもへのお小遣いの有無に関するデータをまとめました。

金融広報中央委員会の調査によると、

- 小学生は7割

- 中学生と高校生は8割

の子どもがお小遣いをもらっていることになります。

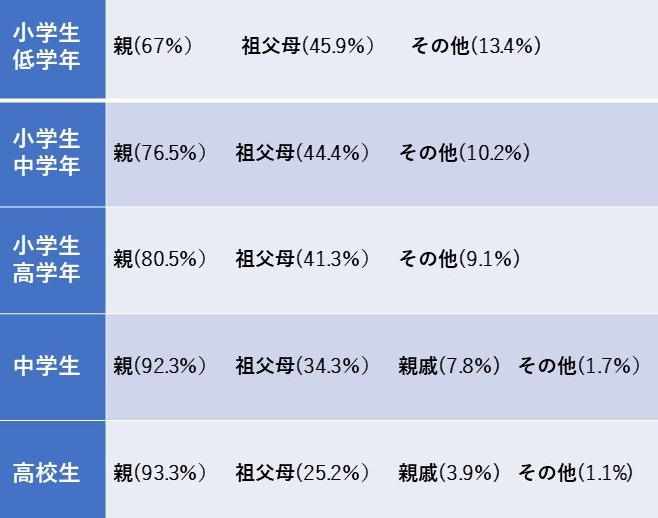

下記の表は、子どもの学年別に「お小遣いの有無」 と 「お小遣いをもらう相手」の割合をまとめたものです。

お小遣いの有無

※無回答は記載していないため、割合の総和は 100%未満です

お小遣いをもらう相手 ※複数回答あり

※無回答は記載していないため、割合の総和は 100%未満です

※複数回答ありのため、割合の総和は 100%を超えています

※世帯年収を問わず、全国の都道府県から無作為に抽出された世帯の調査です

出典:[「子どもの暮らしとお金「子どもの暮らしとお金に関する調査 2015 年度調査」

子どもにお小遣いを渡す割合がもっとも多いのは親ですが、小学生時代は祖父母からのお小遣いも多くなっていますね。

親のお小遣い割合がぐっと増えるのは小学生高学年から中学生の時期で、ちょうど思春期に差し掛かるころです。

親から少しずつ離れ、子ども同士の社会を作っていく中でお小遣いの必要性が強くなっていくのかもしれません。

お小遣いを渡すタイミングは子どもの性格や各家庭の方針でも違うでしょうし、いつが正解ということはありません。

小学生の高学年から中学生の移行期をひとつの目安としておき、お小遣いをどうするのか、いつから渡すのかをあらかじめ家族で話し合っておきましょう。

■ 子どものお小遣いはいくら?小学生から高校生までのお小遣い平均額

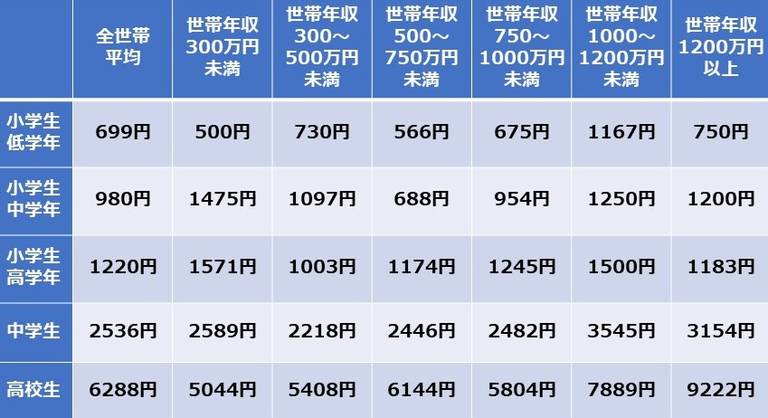

子どものお小遣いはいくらくらいなのか、小学生から高校生までの 1 か月あたりのお小遣い平均額 をまとめました。

金融広報委員会の調査によれば、

- 小学生は約1000円

- 中学生は約2500円

- 高校生は約6300円

となっています。

お小遣いの金額は世帯年収によっても変わる可能性があるため、下記の表に世帯年収別の平均値と、全世帯の平均値をあわせて記載しています。

1 か月あたりのお小遣い平均額

※年収の回答がない世帯、収入なしと回答した世帯は含めていません

出典:家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成 30 年(2018 年)調査結果(金融広報中央委員会)

(全世帯平均値)[「単純集計データ」]より

(年収別平均値)[「各種分類別データ」]より

どの世帯でも子どもの成長にあわせて段階的にお小遣いを増やしていく傾向は同じで、小学生時代はお小遣い額も少なく、収入による格差もありません。

収入によるお小遣いの格差が顕著になるのは高校生の時期で、年収 1000 万円以上の世帯は平均より数千円多めのお小遣いを与えていることがわかります。

ただ、お小遣いを与える時期と同様で、お小遣いの金額に正解はありません。

適正な金額は各家庭の環境や子どもの習い事、受験、バイトの有無など、さまざまな要因で変わってくるものです。

平均額はあくまでひとつの目安としておき、各家庭でお小遣いの適正額や渡し方を考えるようにしましょう。

■ 子どもの成長に応じて変わるお小遣いの形

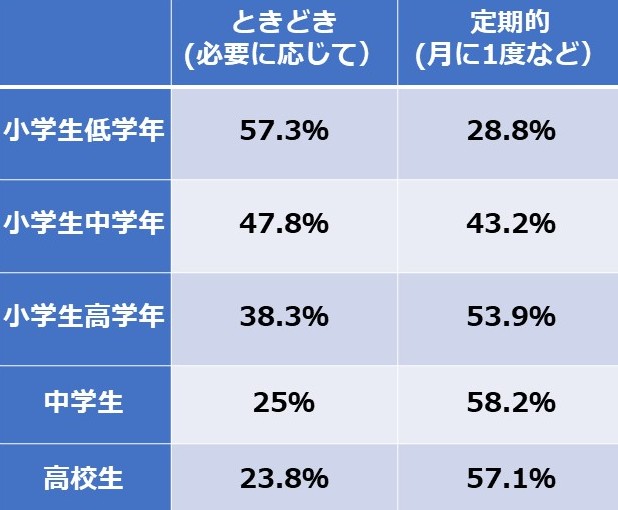

お小遣いの形が、成長の過程でどう変わるのかをまとめました。

金融広報中央委員会の調査によると、初めてお小遣いをもらう小学生と、ある程度の分別がつく中学生・高校生とでは、お小遣いの渡し方やお小遣いの使い方などに変化が見られます。

お小遣いの渡し方、そしてお小遣いの使い方の変化をそれぞれ見てみましょう。

子どもへのお小遣いの渡し方

※無回答やお小遣いをもらっていない人の回答を記載していないため、割合の総和は 100%未満です

出典:[「子どもの暮らしとお金に関する調査 2015 年度調査」](https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/kodomo_chosa/2015/pdf/15kodomo.pdf)(金融広報中央委員会)

(小学生)[「調査結果の概要」]より

(中学生)[「中学生単純集計データ」]より

(高校生)[「高校生単純集計データ」]より

「ときどき」であれ、「定期的」であれ、お小遣いの渡し方は各家庭で細かく違うでしょうし、どちらの渡し方が良いということはありません。

子どもの成長や性格、お金の使い方など個人の適正にあわせた渡し方を考えるのは親の役割です。

ただ、小学生から中学生にかけてお小遣いの渡し方が変化している一因として、お小遣いの使い方が変わるから、という見方もできます。

成長に応じて、子どもはお小遣いをどのように使っているのかを見てみましょう。

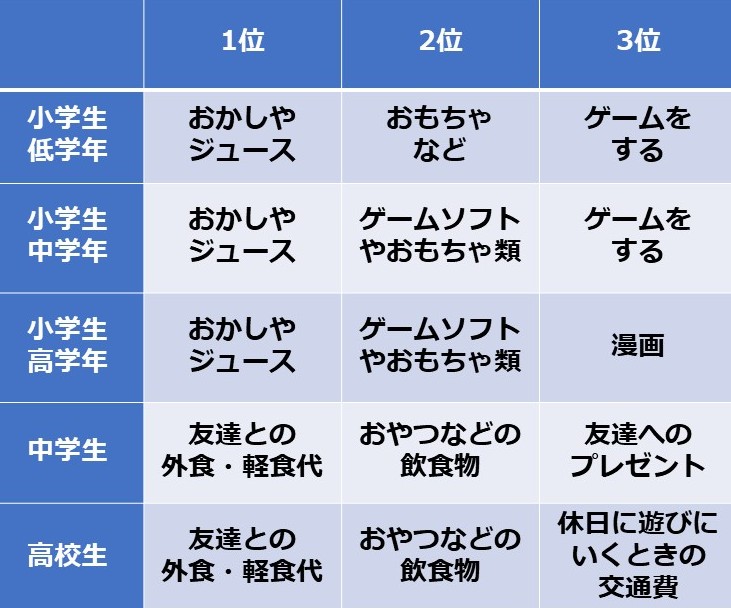

■ 子どものお小遣いの使い方

子どもが親や祖父母などからもらったお小遣いは、年齢によって使い方が変わります。

小学生時代はおかしやおもちゃなど**「自分自身が楽しむためのもの」**にお金を使う傾向があり、子どもらしさを感じますよね。

しかし思春期に入り、友達とのかかわりが増える中学生・高校生になると、**「友達と楽しむためのもの」**へお金をかける比重が重くなり、子どもの社会が変化していることがわかります。

お小遣いの使い方ランキング ※複数回答あり

出典:「子どもの暮らしとお金に関する調査 2015 年度調査」(金融広報中央委員会)

上記のお小遣いの使い方は、あくまで平均的な人気ランキングです。

実際の使い方は子どもの性格や周囲の環境などでも違うでしょう。

ただ、多くの親がお小遣いを渡し出す小学生高学年から中学生の移行期に、お金の使い方が変わる子は多いと思われます。

この時期は、子どもの社会が「自分と親」から「自分と友達」へ変わっていく多感な時期です。

繊細な子どもの変化を見逃さず、その時期に応じたお小遣いの渡し方を考えることが大切なのではないでしょうか。

■ お小遣いは金融教育の第一歩!各家庭の最適解を考えよう

お小遣いはいくらかかるのか、平均額から渡し方まで、さまざまなデータをご紹介してきました。

繰り返しますが、お小遣いの金額や渡し方に正解はありません。

各データはあくまでも教育資金計画を立てるための目安です。

ご紹介したお小遣いの目安を参考に、子どもの成長にあわせたお小遣いの最適解を考え、金融教育の第一歩を踏み出してくださいね。

※この記事は 2019 年 6 月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。