家計

【シングル世帯必見】ひとり親控除で税金軽減!2020年年末調整と2021年確定申告の方法

2020年の年末調整から、「ひとり親控除」の適用が始まります。

ひとり親控除とは、シングルマザー・シングルファザー世帯の税金を軽減する所得控除のひとつです。

ただひと口にひとり親といっても、さまざまな事情の家庭があります。

「自分は対象なのか」

「寡婦(寡夫)控除との兼ね合いはどうなるのか」

が気になるところではないでしょうか。

今回は、ひとり親控除の概要と制度の対象者、寡婦(寡夫)控除の変更点を解説していきます。年末調整や確定申告の方法も案内しますので、シングル世帯の方はぜひ参考にしてください。

■【ひとり親控除と寡婦控除】2020年度税制改正のポイント

ひとり親控除とは、いわゆるシングルマザー・シングルファザーの所得税・住民税を軽減する所得控除のひとつです。

会社員は2020年の年末調整から。

自営業者は2021年の確定申告から、ひとり親控除を適用できるようになります。

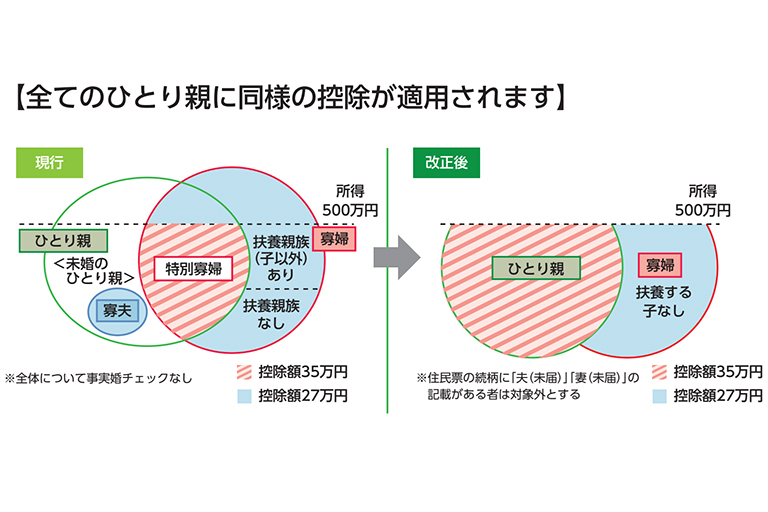

従来のひとり親家庭は、婚姻歴の有無や男女の違いにより、受けられる税優遇に違いがありました。こうした不公平感をなくすため、すべてのひとり親が公平に税優遇を受けられるようにしたのが、2020年度の税制改正です。

出典:「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)より「個人所得課税・資産課税」(財務省パンフレット)

ひとり親に対する2020年度(令和2年度)税制改正のポイントは、以下の2つです。

- 「ひとり親控除」の新設

- 従来からある「寡婦(寡夫)控除」の見直し

それぞれ解説していきましょう。

新設された「ひとり親控除」の内容

「ひとり親控除」は、子どもを養う単身者、いわゆるシングルマザーやシングルファザーを対象とした所得控除です。

2020年度の税制改正により、2020年の所得税からひとり親控除を適用できるようになりました。おもな内容は、以下のとおりです。

<ひとり親控除の内容>

- 適用開始:2020年分の所得税から適用(住民税については2021年度分以後について適用)

- 控除額:所得税35万円・住民税30万円

- 対象者:その年の12月31日時点で、以下の要件すべてにあてはまる人

<対象者の要件>

- 現在結婚していない

- 配偶者はいるが、生死不明

- 内縁の配偶者など、事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない

- 年間の総所得金額が48万円以下の子ども※がいて、生計を一にしている。同居の有無は問わない

- 納税者(控除を受けるママやパパ)の合計所得金額が500万円以下

上記の要件さえ満たしていれば、結婚経験や性別にかかわらず、すべてのひとり親が一律35万円(住民税は30万円)の控除を受けられます。

例えば以下のような人が、「ひとり親」です。

- 結婚せずに出産し、子どもを育てているシングルマザーで、年収は500万円以下

- 事実婚を解消後、子どもを引き取り育てているシングルファザーで、年収は500万円以下

上記のような未婚のシングルマザー・シングルファザーは、後述する「寡婦(寡夫)控除」では対象外でした。

しかし今回のひとり親控除の新設により、一定の控除を受けられるようになったのです。

なお、上記の「生計を一にする子」とは、必ずしも同居しているケースだけを指すのではありません。

子どもが寮生活をしていたり、親だけ単身赴任で子どもは祖父母と暮らしていたり。たとえ離れて暮らしている親子でも、生活費や教育費の支払いを親がしている場合は、「生計を一にする子」と判断されます。

「寡婦(寡夫)控除」の見直し内容

2020年の税制改正では、ひとり親控除の新設とあわせて「寡婦(寡夫)控除」の見直しも行われました。

見直しが行われた背景には、以下のような問題点があります。

<従来の寡婦(寡夫)控除の問題点>

- 未婚のひとり親(シングルマザーやシングルファザー)が対象にならない

- 寡婦と寡夫で、控除金額や扶養要件が異なる場合がある

今回の見直し内容は、以下のとおりです。

<寡婦(寡夫)控除 見直し内容>

- 適用開始:2020年分の所得税から適用(住民税については2021年度分以後について適用)

- 控除額:所得税27万円・住民税26万円

- 見直し内容:①「寡夫」と「特別の寡婦控除」を廃止し、「寡婦控除」に②「寡婦控除」対象者を縮小

- 見直し後の「寡婦控除」対象者:その年の12月31日時点で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次の要件どちらかに当てはまる人

<寡婦の要件>

要件①以下すべてに当てはまる人

- 夫と離婚した後、結婚していない

- 税法上の扶養親族がいる

- 納税者(寡婦)の合計所得金額が500万円

要件②以下すべてに当てはまる人

- 夫と死別した後、結婚していない または夫の生死が不明

- 納税者(寡婦)の合計所得金額が500万円

寡婦控除の対象になるのは、以下のような人です。

- 離婚後、再婚はせずに高齢で年金暮らしの親を養っていて、年収は500万円以下の人

- 配偶者が亡くなった後に再婚をしていない人で、年収500万円以下の人

なお税法上の「扶養親族」は、同居の有無に関わらず、生計を一にしているかどうかで判断されます。同居していなくても、生活費を送金するなどして養っている事実があれば、扶養親族とみなされる可能性があるでしょう。

扶養親族とは

その年の12月31日時点で、以下四つの要件のすべてに当てはまる人

- (1)・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)であるまたは・都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人である

- (2) 納税者(寡婦)と生計を一にしている

- (3) 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

- (4)・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないまたは・白色申告者の事業専従者でない

この見直しと先述のひとり親控除の新設により、未婚のシングルマザー・シングルファザーも控除を受けられるようになりました。

その一方で、改正前に控除対象であった“合計所得金額500万円超の寡婦”については、「寡婦」にも「ひとり親」にも該当しなくなります。

新たに対象になった方もいれば、対象から外れる方もいるので、ご注意ください。

■【2020年から】年末調整の方法

会社員の場合、ひとり親控除や見直し後の寡婦控除は、2020年の年末調整から適用されます。

今回の改正で新しく「ひとり親」もしくは「寡婦」に該当することになった方は、年末調整でその旨を申告しなければなりません。

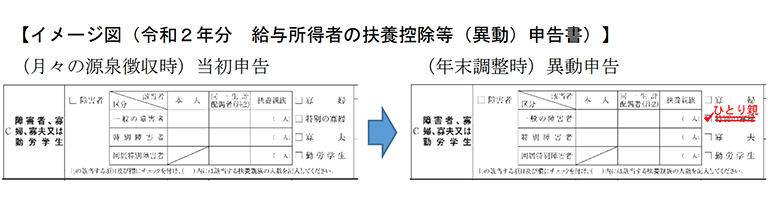

寡婦の場合は、今年度配布された「令和2年分(2020年分) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の寡婦欄に記載をします。ただし今年度の申告書には、ひとり親控除の記載欄がありません。よって新たにひとり親に該当する場合は、以下いずれかの方法で申告してください。

<新たにひとり親に該当する際の年末調整方法>

方法①:上記イメージ図のように、「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」または「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正し、申告をする

方法②:国税庁ホームページより「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をダウンロードし、「令和3年」を「令和2年」に訂正し、申告をする

▼「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」▼

出典:「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」P7、8(国税庁ホームページ)

なお今回の改正により、「ひとり親にも寡婦にも該当しなくなった」場合は、該当しなくなった旨の申告が必要です。

この場合は「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にチェックを付けていた「寡婦」、「寡夫」または「特別の寡婦」欄を二重線により抹消するなど、適宜わかるように申告をしてください。

出典:「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」P8(国税庁ホームページ)

■【2021年から】確定申告の方法

個人事業主や自営業者の場合は、2021年2月16日~3月15日に行う「2020年分の確定申告」により、申告を行います。

新たにひとり親や寡婦に該当することになった場合は、以下の方法で申告してください。

<ひとり親か寡婦に該当する際の確定申告方法>

手順①:ひとり親か寡婦に該当する場合は、「確定申告書A」の第二表にある、「本人に関する事項(⑬~⑯)の「ひとり親」もしくは「寡婦」を丸で囲む

▼「確定申告書A」(令和2年分以降)▼

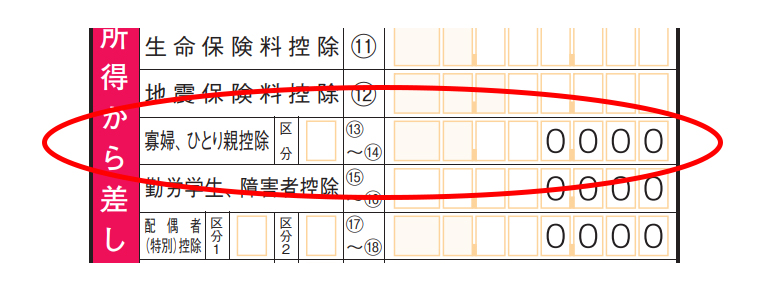

手順②:「確定申告書A」の第一表にある「寡婦、ひとり親控除」に控除金額を書き込む。ひとり親の場合は35万円、寡婦に該当する場合は27万円の所得控除額になる

<以下:「確定申告書A」第一表>

出典:「令和2年分 確定申告に関する様式等」(国税庁ホームページ)

もし自身がひとり親や寡婦に該当するのか不安がある場合は、お住まいの管轄税務署にて確認してみましょう。確定申告期間外でも、質問や相談は可能です。

■まとめ

2020年度の税制改正により、「ひとり親控除」の新設と「寡婦(寡夫)控除」の見直しが行われました。

改正の大きな目玉は、未婚のひとり親家庭でも、所得控除が受けられるようになったことです。今まで所得控除を諦めていた未婚のシングルマザーやシングルファザーは、2020年の年末調整から申告をしましょう。

その一方で、制度改正によってひとり親にも寡婦にも該当しなくなる方も出てくるでしょう。対象範囲をよく確認のうえ、申告を行うことが大切です。

「自身の場合は控除を受けられるのか気になる」という方は安易に自己判断せず、税務署や専門家に尋ねることをオススメします。

※この記事は2020年10月時点の法律・情報にもとづき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

執筆者

服部 椿

プロフィール:FP分野専門のフリーランスライター。

子育て中のママFPとして、子育て世帯に役立つ家計や投資、お金に関する情報を発信中。

保有資格:2級FP技能士