家計

子どものスマホはいつからが正解?持たせる年齢と家計への影響を考える

「子どもが小学生。スマホはいつから必要?」

子どもを持つ親なら、誰もが悩む問題ではないでしょうか。

内閣府の調査によると、小学生の子どもが自分専用のスマホを持つ年齢は12歳ごろが多くなっています。

ただし実際のスマホの必要性は、子どもの性格や家庭環境、友達との関係性によって変わってきます。 一般的な指標よりも、各家庭の用途にスマホが本当に適しているかどうかを考えることが大切ではないでしょうか。

そこで今回は、今どきの子どものスマホ事情を参考に、子どもにスマホを持たせる年齢の考え方をまとめました。子どものスマホ代の目安も案内しています。

子どものスマホ年齢や家計に与える影響が気になっている人は、参考にしてください。

■今どきの子どもは何歳でスマホデビュー?小学生のスマホ事情

内閣府が2020年度に調査した内容によると、子どものインターネット利用率は小学生で90.5%。中学生で97.4%、高校生になると98.9%になっています。

<子どものインターネット利用率※1>

- 小学生:90.5%

- 中学生:97.4%

- 高校生:98.9%

インターネットへの接続機器として、もっとも使われているのがスマートフォン(以下、スマホ)。同調査によれば、小学生の半数はスマホを活用しており、自分専用のスマホを持ち出す年齢は12歳が多くなっています。

つまり今どきの小学生の半数はスマホに慣れ親しんでいて、小学校高学年~中学生にかけて自分専用のスマホデビューをしているのです。

ここでは小学生のスマホ事情について、より詳しく見ていきましょう。

半数の小学生がスマホを持っている

内閣府が2020年度に調査した内容によれば、インターネットを利用している小学生は90.5%。そのうち53.1%、約半数以上の小学生がスマホを使っています。

なお、ここでの「スマホ」は大手3キャリアで契約したスマホにとどまりません。格安SIMキャリアで契約した格安スマホ、子ども向けスマホ、通信契約が切れたスマホも含まれています。

キッズケータイなどのいわゆる「ガラケー」端末をあわせれば、より多くの小学生がスマホやキッズケータイを日常的に利用していることがわかります。

一般的な「自分専用スマホ」のデビュー年齢は12歳

今どきの小学生の多くは、低学年の頃からスマホに慣れ親しんでいます。

そのうち自分専用のスマホを持つ子どもの割合が増えるのは、小学校高学年から中学生に移行する12歳です。

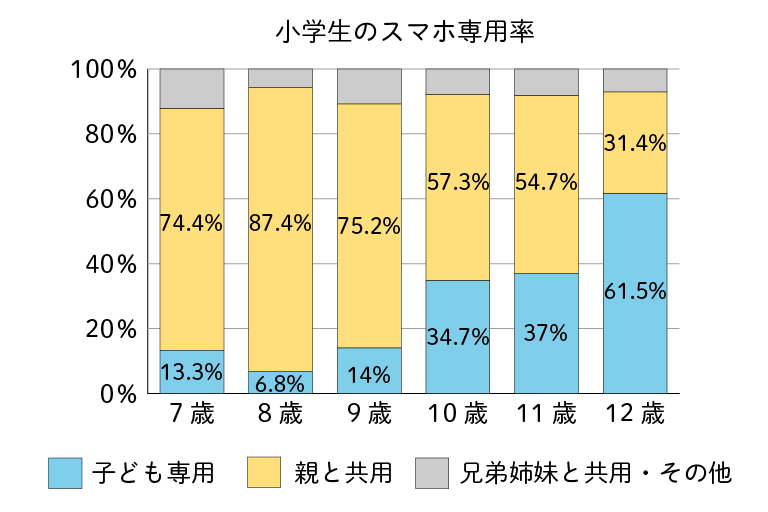

小学生の各年齢におけるスマホ専用率を、以下のグラフにまとめました。

※内閣府データを元に筆者がグラフを作成

上記のグラフを見ると、7歳~9歳の小学校低学年期は、親と共同のスマホ使用が大半を占めています。その後年齢の上昇とともに自分専用のスマホを持つ子どもの割合がじわじわと増えていき、12歳になると割合は一気に逆転。

自分専用のスマホのデビュー時期は、12歳に集中していることがわかります。

■「いつから」に正解はない。まずはスマホを持たせる理由を明確にしよう

先述のとおり、子どもに専用のスマホを持たせる年齢は12歳が多くなっています。

しかし12歳という年齢は、あくまで一般的な傾向にしかすぎません。実際、子どもにとってスマホが必要な年齢は、子どもの性格や親の就労環境、周囲の友人との関わりによって変わってくるものです。

つまり「子どもへのスマホはいつから」に正解はありません。

「世間一般にあわせて12歳になったらスマホ」ではなく、一般的な指標を参考に「うちの子どもには何歳で与えるのがいいだろう」と各家庭で考えることが大切です。

そもそも、なぜ子どもにスマホが必要なのでしょうか。

まずは、スマホが必要な理由を整理しましょう。

スマホが必要な理由・利用用途を整理する

子どもにスマホを与える年齢を決めるときは、まず「スマホが必要な理由と利用用途」を明確にしましょう。

理由や利用用途をしっかり考えると、スマホ以外のもので代用できるかもしれません。

<スマホが必要な理由・利用用途>

| 必要な理由・利用用途 | スマホ以外の代替手段 |

|---|---|

| いつでも居場所を確認できるようにしたい | GPS端末、キッズケータイ |

| いつでも連絡を取れるようにしたい | キッズケータイ |

| 周りのお友達とコミュニケーションを取りたい | 契約期限切れの古いスマホ、タブレット端末、キッズケータイ |

| 遊びのツール・ゲーム機器として利用させたい | 契約期限切れの古いスマホ、タブレット端末 |

| 学習に役立たせたい | 契約期限切れの古いスマホ、タブレット端末 |

キッズケータイは通話・メール・GPS・防犯ブザーなど連絡手段・防犯のための機能に制限されていることが多い。対してキッズスマホは制限付きでインターネットやアプリを利用できるなど、学習・ゲームツールとしての利用も期待できる。

たとえば「居場所の確認」が目的であれば、いつでも居場所を把握できるGPS端末を利用すれば解消できます。最近は共働きの親が増え、子ども向けの小型専用GPS端末が各メーカーから販売されています。「公園にいるのかお友達の家にいるのか知りたい」程度なら、通話や電話機能なしのGPS端末のみでもいいでしょう。

また利用用途が「周囲の友達とのコミュニケーション」の場合も、いつでもどこでも使えるキッズケータイやスマホにこだわる必要はありません。友達と共通のメッセージアプリを使ってチャットのやり取りをするだけなら、契約期限切れの古いスマホや自宅のタブレット端末で代用できます。

親が使っていた古いスマホやタブレット端末は、Wi-Fi環境がある自宅でしか使えないケースがほとんどでしょう。しかし逆に言えば、親の目の届く範囲でしか使えないという安心感があります。

多機能なスマホをいつでもどこでも使わせることに抵抗がある場合は、自宅でのみ使える古いスマホを与える方法も検討しましょう。

このようにスマホの利用用途を明確にすると、本当に必要なものが何かが見えてきます。話し合いを重ねれば、子どもが周囲の友達とどのようにコミュニケーションを取っているのか、「子どもの事情」もつかみやすいです。

まずは家族で話し合い、本当にスマホが必要なのかどうかを考えてみてください。

■子どもにスマホを持たせる際の注意点は5つ

子どもに専用スマホを持たせる際の注意点は、以下の5つです。

- 学校でのスマホ利用ルールを確認しておく

- 利用時間や利用場所などの家庭内ルールを決める

- 悪質サイト・違法サイトへのアクセスなどができないよう、フィルタリングしておく

- 利用用途にあわせた料金プランを選ぶ

- ゲームの高額課金に気をつける

第一に大切なのは、学校のスマホ・携帯電話の利用ルールに従うことです。

元々、小中学校へのスマホ・携帯電話の持ち込みは、文部科学省によって原則禁止とされてきました※2。

2020年8月には「部活動などで遅くなる中学生は、条件付きで持ち込みを許可する」という通達がされましたが、小学生については今も原則禁止です。

こうした学校のルールや公共交通機関でのマナー、家庭内ルールもふまえて、ルールを守ることの大切さを教えていきましょう。

※自宅から学校までの距離が遠いなど、「スマホや携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない事情」が認められれば、小学生でも例外的にスマホ持ち込みを認められることはあります。

■子どものスマホ使用が家計に与える影響

実際に子どもにスマホを与えると決めたら、次に気になるのは家計への影響ではないでしょうか。

もし小学生高学年でスマホデビューすれば、この後中学生・高校生・大学生になるまで毎月スマホ代の負担がかかってきます。教育費の負担も増えてくる時期ですから、スマホ代が家計に響かないように気をつけましょう。

子どもが専用のスマホデビューをする際、気になる費用のポイントは以下の2つです。

- スマホの端末代:(中古や親のお古利用で)0円~数万円

- スマホの契約プラン:(大手3キャリアのネット専用プランやMVNOの格安SIMサービスで)月1,000円~3,000円

端末代は、親が使っていたスマホのお古を与えたり、格安スマホと呼ばれる端末を買ったりすれば、費用を節約できるでしょう。また最近は、リサイクルショップやネットオークションで、中古のiPhoneなど高価格帯のスマホが出品されています。

また月額の料金プランも、通話とメール・インターネット利用する場合は最低でも1,000円~はかかります。MVNOの格安SIMプランを使うなどして、できる限り毎月の費用を抑えるようにしましょう。

関連記事:「話題の【格安SIM】で、家計を圧迫する毎月のスマホ料金の節約ができるかも!?」

■まとめ

子どもが自分専用のスマホを持つ年齢は、12歳ごろが多くなっています。

しかし、子どものスマホデビュー年齢に正解はありません。

性格や家庭環境、友達との関係性は、子ども一人ひとり違います。

だからこそ各家庭でスマホの利用用途を明確にして、本当に必要なのかを家族で考えることが大切 です。

この機会にスマホとの付き合い方を各家庭で話し合い、わが子だけの正解を探してみてください。

※この記事は2021年5月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

出典

※1「令和2年度 青少年のインターネット利用環境実態調査(速報版)」(内閣府)

https://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/internet_torikumi/tyousa/r02/net-jittai/pdf/sokuhou.pdf

※2「学校における携帯電話の取扱い等について(通知)」(文部科学省)

https://www.mext.go.jp/content/20200803-mxt_jidou02-000007376_2.pdf

執筆者

服部 椿

プロフィール:FP分野専門のフリーランスライター。

子育て中のママFPとして、子育て世帯に役立つ家計や投資、お金に関する情報を発信中。

保有資格:2級FP技能士