家計

妊娠中にやっておいた方がいいことはある?妊娠・出産でもらえるお金と申請方法も解説します

妊娠・出産は初めての方も第2子以降の方も、楽しみな反面、体のこと・子育てのこと・お金のことなど様々な不安も抱えていると思います。

また、産後は育児に追われるため、妊娠中にできることから始めておくことがとても大切です。

このコラムでは、お金の不安だけでも軽減できるように、妊娠・出産でもらえるお金や、利用できる制度、妊娠中にやっておきたいことなどを順番に紹介します。

妊娠から出産までにかかるお金

妊娠中の検診費用や出産費用は、健康保険が適用されず全額自己負担(10割)負担になるため、数十万円単位でお金が必要になります。

妊婦健診は妊娠8週目頃から出産まで14回の受診が目安となっており、1回につき平均5,000円~7,000円程度、超音波検査や血液検査などの検査項目が多いときでは1万円前後かかります。

妊娠中から出産まで、妊娠時期ごとの体の状況や妊婦検診の間隔の目安*を以下にまとめましたので参考にしてみてください。

*厚生労働省「妊婦検診を受けましょう」を参照

妊娠初期~23週(妊娠2か月~6か月)

妊娠検査薬で陽性が出たら、産婦人科に行き妊娠しているかどうかの診察を受けます。

初診料はだいたい1万円前後であることが多いので、現金を少し多めに財布に入れておくようにしましょう。

胎嚢確認、心拍確認ができれば、母子健康手帳を取得するように医師から指示があります。

その後の妊婦健診を受ける間隔は4週間に1回(計4回)程度で、超音波検査や血液検査、子宮頸がん検診などを行います。

妊娠24週~35週(妊娠7か月~9か月)

安定期にも入り、性別もわかっていることが多い時期です。

おなかが大きく・重くなってきているので、腰痛や足のつりなどのマイナートラブルが起こりやすくなっています。

妊婦健診間隔は2週間に1回(計6回)に増えます。期間中に超音波検査・B群溶結性レンサ球菌検査、血液検査を受けますが、血液検査の検査項目は初期に比べると少なくなっています。

妊娠36週~40週(妊娠10か月)

おなかが頻繁に張るようになったり、足の付け根が痛くなったりと、お産がいつ始まってもおかしくない状況です。

妊婦健診間隔が1週間に1回に増え(計4回)、子宮口がどれくらい開いているか、児頭の下降度などをみて分娩が近いかどうかを診断します。

出産にかかるお金

厚生労働省のデータによると令和5(2023)年における出産費用全体の平均値は48.9万円、正常分娩のみの場合は50.6万円となっています。

令和5(2023)年4月に出産一時金が42万円から50万円に増額されたことで、出産費用の価格を改定した病院もあったため、令和5(2023)年5月には正常分娩の出産費用は50万円を超え、その後も徐々に増加し続けています。

母子同室の病院がよい、無痛分娩・和痛分娩にしたいといった希望や、住んでいる地域などによって、出産費用はかなり変わります。

できるだけ費用を用意しておく、お金をかけるところと抑えるところのメリハリをつけるなど、出産・子育てのお金をやりくりするようにしましょう。

表:令和5(2023)年度 出産費用(室料差額等を除く)の平均値

全体(異常分娩を含む) | 正常分娩のみ | ||

|---|---|---|---|

全施設 | 489,802円 | 506,540円 | |

公的病院 | 427,561円 | 473,990円 | |

私的病院 | 506,572円 | 524,345円 | |

診療所(助産所を含む) | 513,921円 | 510,754円 | |

※出産費用は妊婦合計負担額から室料差額、産科医療補償制度掛金、その他の費目を除く出産費用の合計額(出産育児一時金の直接支払請求制度の請求データより集計)

公的病院:国公立病院・国公立大学病院・国立病院機構等、私的病院:私立大学病院・医療法人病院・個人病院等、診療所:官公立診療所・医療法人診療所・個人診療所・助産所等

出典:厚生労働省「第186回社会保障審議会医療保険部会 資料4:出産費用の状況等について」

妊娠中にもらえるお金

妊婦さん全員がもらえるお金と、会社員・公務員の妊婦さんがもらえるお金・制度があります。

妊婦健診費の助成[妊婦さん全員が対象]

妊婦健診は合計で14回程度受けることになり、単純計算すると7~10万円程度かかる計算になります。

この妊婦健診の費用は、お住まいの自治体から助成が受けられます。母子健康手帳を受け取ったときに一緒に配布される補助券・クーポンが検診費用の支払いに利用できます。

15回以上受診した場合や補助券の金額以上に検診費用がかかった場合など、超過した費用は自己負担になります。

なお妊婦検診費の助成・補助の金額などは、お住まいの自治体により異なります。

妊娠中にもらえる妊婦支援給付金[妊婦さん全員が対象]

子ども・子育て支援法が改正され、2025年4月から「妊婦支援給付金」が受けられるようになりました。

この給付金は妊娠中に2回受け取ることができます。

- 妊娠給付認定後*:5万円

- 妊娠している子どもの人数を届け出た後:妊娠している子どもの数×5万円

*妊娠届出時等に面談により認定を受ける必要があります。

つわりなどの妊娠・出産トラブルで仕事を休んだときに使える傷病手当金[会社員・公務員の妊婦さんが対象]

つわりがひどい場合や、切迫流産・切迫早産の心配があり自宅安静や入院のため仕事に就くことができず十分な報酬が得られない場合には、傷病手当金を受けることができます。

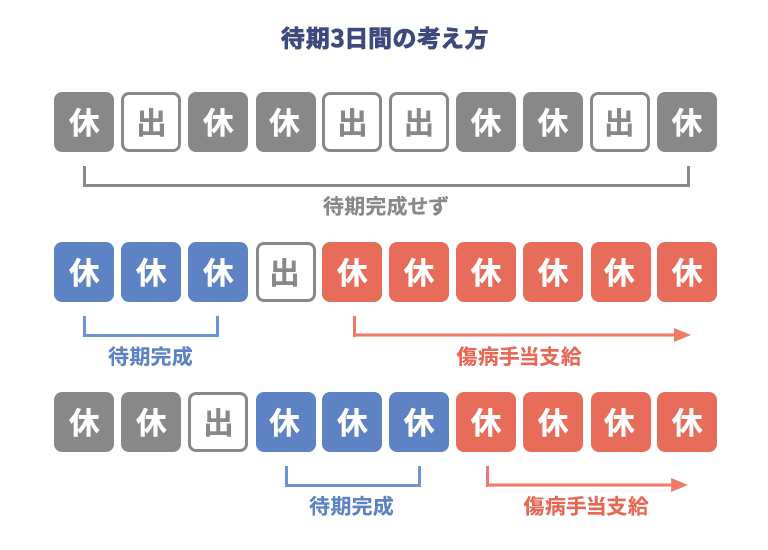

傷病手当金は仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日に対して加入している健康保険から給付されます。

傷病手当金を受けるには医師の診断書など”仕事に就くことができない”ことを証明する書類の提出など、所定の手続きが必要です。

傷病手当金を受給できるのは会社員や公務員の方が加入する健康保険の被保険者本人です。

配偶者など家族の健康保険の被保険者で扶養に入っている、自営業などで国民健康保険に加入している場合は傷病手当金制度がありません。

妊娠中に退職した場合に受け取れる失業給付[会社員・公務員の妊婦さんが対象]

もし妊娠・出産を機に仕事を辞めることになっても、育児が落ち着いた後や、子供を預けられる環境が整ったときに再就職の意思がある場合には雇用保険から失業給付を受けとることができます。

失業給付を受けられる期間は、原則として離職の日の翌日から1年(給付日数によって、30日又は60日を加えた期間)です。

その1年間に妊娠・出産・育児(3歳未満の乳幼児)で30日以上仕事に就くことができない場合は「特定理由離職者」として受給期間を延長する特例を受けられます。

退職日翌日より30日経過したらハローワークに受給期間の延長申請を行うことで、離職日の翌日から最長4年以内まで延長することができるので、出産後に再び求職活動ができるようになったら所定の手続きをすることで失業給付が受けられます。

詳しい手続きについてはハローワークに行って相談してみましょう。

出産後にもらえるお金

出産費用はもちろん育児のために仕事を休む場合の給与補填などの給付金があります。

出産時にまとまったお金が受け取れる出産育児一時金[妊婦さん全員が対象]

被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に受け取れます。

なお、早産や死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。

出産育児一時金は加入している健康保険・国民健康保険から支給されます。

その支給額は2023年4月1日から50万円※に増額されました。

双子などの多胎児を出産した場合は、胎児数分だけ支給されます。

※産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は48.8万円。

主な受け取り方は出産後に加入している健康保険に申請をする方法と、健康保険から医療機関に直接支払う直接支払制度があります。

直接支払制度を利用するには、医療機関で手続きが必要ですが、出産育児一時金が医療機関に直接支払われ出産費用に充てられるので、病院の窓口での支払いは、出産費用が出産育児一時金額よりも多かった場合の差額だけで済みます。

なお、出産費用が出産育児一時金額よりも少なかった場合、加入する健康保険組合などに所定の申請をすることで差額が支給されます。

切迫流産や帝王切開など、異常妊娠・分娩での治療費の負担を軽減する高額療養費制度[妊婦さん全員が対象]

出産費用は健康保険の対象外で全額自己負担(10割負担)ですが、異常妊娠・分娩で治療を受けた場合は、健康保険の対象になり3割負担ですみます。

また、医療費が1か月で自己負担限度額を超えた場合に、超過分を健康保険で負担してくれる高額療養費制度も使えるようになるため、1か月に数十万円の治療費がかかったとしても、自己負担額は年収約370~約770万円の方の場合、8~9万円程度になります。

自己負担額の上限は健康保険の被保険者の年齢と所得に応じて計算されます。(専業主婦やパート勤務をしていて配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者の年齢と所得で自己負担額の限度が決まります。)

例:年齢が30歳、年収約370~約770万円の方で、1か月(同一月の1日~末日)の総医療費[保険適用される診察費用の総額(10割)]が60万円かかった場合

80,100円+(60万円-267,000円)×1%=8万3,430円

高額療養費制度は後から申請をして、差額が戻ってくるという仕組みなので、一時的に立て替える必要があります。

事前に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関などの窓口に提示することで、限度額までの支払いですみます。

なお、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用し「限度額情報の表示」に同意すると、事前申請の必要がなくなるので便利です。

高額療養費制度の申請について詳しくは加入する健康保険や病院などに相談してみましょう。

出産前後に仕事を休んだときに受け取れる出産手当金[会社員・公務員の妊婦さんが対象]

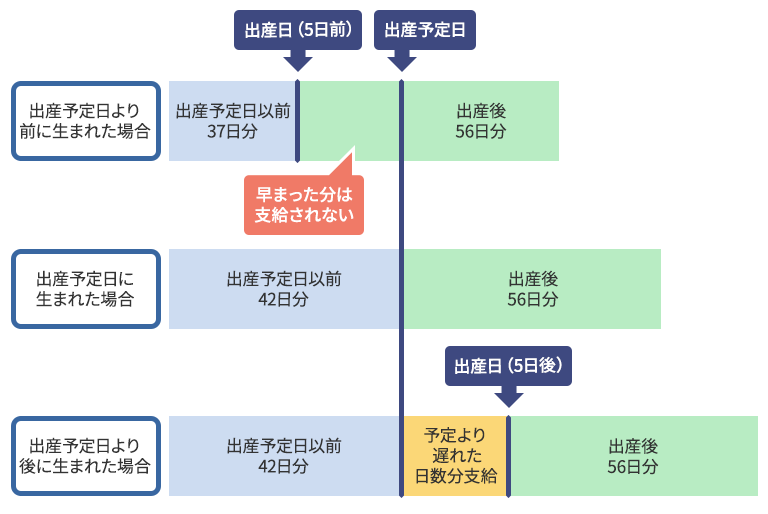

出産手当金は、出産のために会社を休み給与が支払われなかった期間を対象に、働いているときの給料の約2/3が一定期間受け取れるという制度です。

正確には、1日あたり[支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均]÷30×2/3で計算します。

休んだ期間に給与の支払いがあった場合、給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、給付金と給与の差額が支給されます。

出産手当金が支払われる期間は、出産予定日前に出産した場合、出産予定日に出産した場合、出産予定日より遅れて出産した場合で変わります。

図:出産手当金受給期間の違い

傷病手当金制度と同様に健康保険の被保険者本人が受給対象で、国民健康保険加入者や家族の健康保険の扶養に入っている方は対象外です。

以下の条件に該当すれば、妊娠・出産をきっかけに退職した場合でも出産手当金が受け取れます。

- 退職などで資格を失う日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上ある。

(健康保険の任意継続の被保険者期間を除く) - 退職などで資格を失う日の時点で、出産手当金を受けている、または受けられる条件を満たしている。

※ただし、退職日に出勤した場合は、退職日の翌日以降の出産手当金を受給することはできなくなります。

乳児の子育てで働けないときの給与補填になる育児休業給付金[会社員・公務員の妊婦さんが対象]

育児休業とは、1歳未満(子供が1歳の誕生日を迎える前々日まで)の子供を養育する労働者が事業主(勤務先)に申し出ることで休業できる制度で、2回まで分割して取得することが可能です。

休業中は給料が支払われませんが、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。

育児休業給付金の支給額は、育児休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から180日経過後は50%)です。

育児休業給付金は働いていれば誰でも受け取れるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること。

- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

- 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。

- (契約社員など期間を定めて雇用されている方の場合)養育する子が1歳6か月に達する日までの間※1に、その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと。

※1 保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、子が1歳6か月に達する日後の期間にも育児休業を取得する場合には、2歳に達する日までの間

※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの

正社員で勤務している場合は条件を満たしている可能性が高いですが、契約社員や派遣社員の場合は、勤務先などで条件に該当するかどうか確認してみるといいでしょう。

その他の制度

出産手当金や育児休業給付金があるものの収入が減少しますが、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)、国民年金保険料および国民健康保険料の一部が免除されます。

社会保険料の免除 [会社員・公務員の妊婦さんが対象]

本人が産前産後休業(産前42日産後56日)をとっている期間、および育児・介護休業法による育児休業等をとっている期間は、被保険者・事業主がそれぞれ負担する健康保険・厚生年金保険の保険料負担が免除されます。

なお、この手続きは事業主が行うこととなっています。

国民年金保険料の免除 [国民年金保険に加入する妊婦さんが対象]

国民年金の第1号被保険者が出産する場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、国民年金保険料が免除されます。この期間中は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出産後でも届出ができますが、出産予定日の6か月前から届け出ができるので、できるだけ早く手続きしましょう。

国民健康保険料(税)の免除[国民健康保険に加入する妊婦さんが対象]

国民健康保険の被保険者が出産する場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間*の国民健康保険)、国民健康保険の所得割保険料・均等割保険料が免除されます。

*多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

申請はお住いの自治体で、出産予定日の6か月前から可能で世帯所得の制限はありません。

ただし、国民健康保険料が最高限度額(保険料の賦課限度額)に達している世帯の場合、免除額を差し引いても限度額を超えるときは、保険料が減額されないことがあります。

妊娠中にやっておいた方がいいこと

第一子なのか第二子以降なのかによって変わりますが、妊娠中は出産後よりも時間にゆとりがあることが多いです。

妊娠中にできればやっておいた方がいいことをピックアップしたので、参考にしてみてください。

夫婦2人だけの時間を大切にする

第一子の場合、夫婦2人だけの時間が過ごせるのは出産前までの期間と子供が独立してからです。

そのため、安定期に入ったころに旅行をする、映画館や子連れでは行きにくい飲食店で食事をするなど、夫婦2人の時間をゆっくり過ごす方が多いです。

第二子以降の方の場合、産後は赤ちゃんにかける時間が増えるので、妊娠中はきょうだい児がパパママを独占できる貴重な期間です。

体調も考慮しつつ、思い出作りができるといいですね。

片付けや大掃除

出産後は心身ともにかなり大きなダメージを受けているうえ、24時間体制で赤ちゃんのお世話があります。

子供が産まれると服やおもちゃなど子供の物がどんどん増えていくので、収納スペースを確保するために不要なものを処分し整理整頓をしておくといいでしょう。

また、産後は書類手続きなどもたくさんあるので、母子健康手帳やマイナンバーカードなど必要な書類等はわかりやすい・取りやすい位置に用意しておくと便利です。

保険の見直し

異常妊娠・分娩の場合、健康保険が使えますが、民間医療保険でも保障されることが多いです。

入院や手術をしたときに保険金が受け取れるケースが多いので、医療保険に加入している方は保障内容を確認してみましょう。

また、子供の教育費の準備として多くの方が検討する学資保険は、妊娠中でも加入できる商品があります。

子供が産まれてからだとゆっくり比較検討することが難しいので、妊娠中に調べておくと慌てずにすむのでおすすめです。

まとめ

妊娠・出産までにかかるお金ともらえるお金、利用できる制度の概要を紹介しました。

詳しくはお住まいの自治体や勤務先、病院、ハローワークなどに相談してみるといいでしょう。

なお、FPナビでは、妊娠・出産でもらえるお金について詳しく説明することはもちろん、子供が産まれたあとの生活設計や家計の見直しなどの情報提供を無料で行っています。

平日・土日祝問わず9時から20時スタートで、ご自宅やご自宅近くの飲食店で面談を行っております。

ご利用いただいた方からは、「妊娠中や産後は外出が難しいので、自宅まで来てくれるのがありがたかった」というお声も多数いただいています。

また、FPナビは相談したいFPを自分で選ぶことが可能です。

女性のFPの方が気軽に話しやすい、子供がいるFPに子育てのことを含めて相談したいなど、ご要望に合わせて紹介も可能です。

ぜひお気軽にご相談・お問合せください。

出典

厚生労働省「妊婦健診を受けましょう」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/

厚生労働省「第186回社会保障審議会医療保険部会資料2:出産費用の見える化等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001336297.pdf

こども家庭庁「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」

https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate/

全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

厚生労働省「雇用保険制度Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産に関する給付」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273/

厚生労働省「育児休業給付について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html

日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

生命保険文化センター「出産や育児への公的な経済支援を知りたい」

https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/796.html