教育・子育て

産後パパ育休ってどんな制度?受けられる給付金や取得するメリット・デメリット【FP解説】

ライフスタイルや育児に対する考え方の変化に伴い、男性の育休取得率は年々増えており、性別に関係なく仕事と育児等を両立できる環境づくりが社会全体で進められています。

このコラムでは、育児・介護休業法に基づき男性が取得できる育児休業制度にはどんなものがあるのか、育休を取得した場合に受けられる経済的支援、男性が育休を取得するメリット・デメリットなどについて紹介します。

男性が取得できる育休とは

男性が取得できる育児休業には、産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業があります。

表 産休・育休制度の概要

| 産前産後休業 | 産後パパ育休 | 育児休業 |

|---|---|---|---|

対象者 | 女性 | 男性 | 男性・女性 |

取得可能期間 | 出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間)から出産後8週間※まで | 子の出生後8週間以内に通算4週間まで | 原則、子が1歳(最長2歳)まで |

分割取得 | 不可 | 可(2回まで) | 可(2回まで) |

※ 出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた業務には就業することができます。(労働基準法第65条第2項)

産後パパ育休(出生時育児休業)

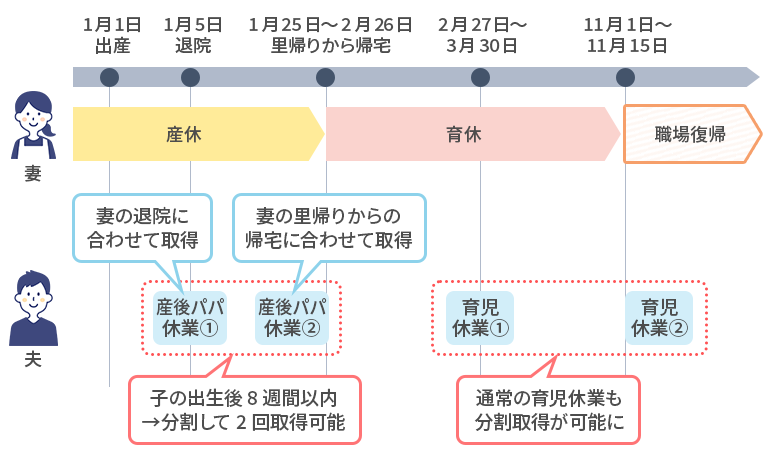

産後パパ育休(出生時育児休業) とは、子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割して取得できる休業です。

1歳までの育児休業とは別に取得できます。

育児休業は休業開始予定日の1か月前までに雇用主に申請する必要がありますが、産後パパ育休の場合は原則休業の2週間前までに申請すれば利用できます。

産後パパ育休は女性の産前産後休業と違い産前の取得はできません。

産後に取得できるなら育児休業と変わらないのでは?と思われるかもしれませんが、通常の育児休業と組み合わせることで、合計4回の分割取得ができます。

また、育児休業とは異なり労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能となっており、夫婦の育児や働き方にあわせて休業を取得できます。

育児休業

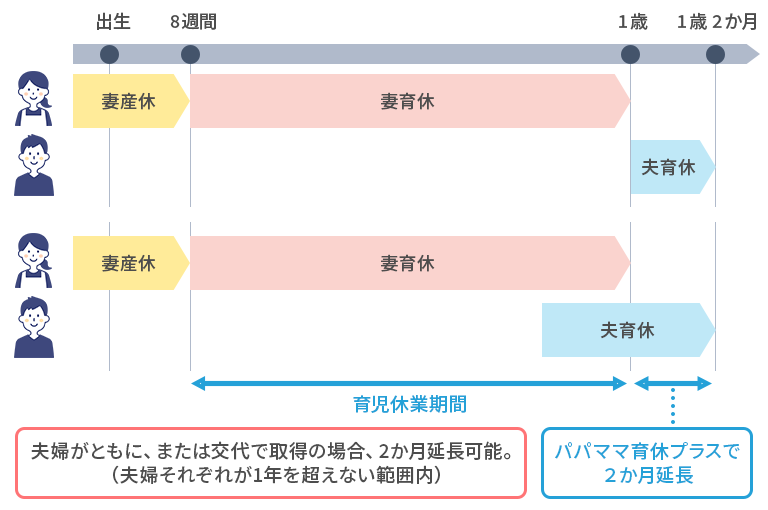

育児休業は男女ともに利用できる制度で、取得できる期間は原則子供が1歳になるまで、保育所への入所が難しいなどの理由があれば最長2歳までとなっています。

自営業や専業主婦(主夫)は育児休業の制度はありませんが、夫婦のどちらかが企業などに雇用されていて要件を満たしていれば育児休業を取得できます。

また、夫婦ともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳2か月に達するまでに休業可能期間が延長されるパパ・ママ育休プラスという制度もあります (2か月分はパパ[ママ]のプラス分) 。

産後パパ育休・育児休業中に受けられる給付金などの経済的支援

産後パパ育休・育児休業中は就業しないため給与の支払いはありませんが、出生時育児休業給付金や育児休業給付金などの経済的支援が受けられます。

出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金

産後パパ育休中は、以下の条件を満たせば出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金が雇用保険から支給されます。

- 雇用保険の被保険者であること。

- 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること。

- 休業期間中の就業している日数が1か月ごとに10日以下であること。

- 育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

- (期間を定めて雇用される方の場合)子の出生日*1から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間*2が満了することが明らかでないこと

*1 出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日

*2 労働契約が更新される場合は更新後のもの

支給金額

産後パパ育休を取得した場合

出生時育児休業給付金:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限:28日)×67%

産後パパ育休を14日以上*3取得している場合

出生時育児休業給付金:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限:28日)×67%

出生後休業支援給付金:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限:28日)×13%

※ここでいう賃金とは、残業手当や通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことで、手取り金額ではありません。

出生時育児休業給付金と出生後育児休業給付金は雇用保険から支給され、所得税・住民税はかかりません。

社会保険料の免除*4やこれらの給付金は非課税所得であることを考慮すると、休業前の手取り額と変わらない金額を受け取れます。

*4 育児休業等を取得した場合、所定の要件を満たせば該当月の社会保険料が免除されます。

育児休業給付金

産後パパ育休と同じ条件を満たせば雇用保険から育児休業給付金を受け取れます。

支給金額

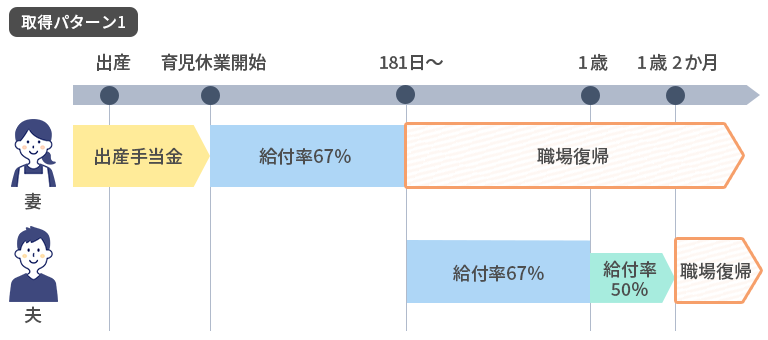

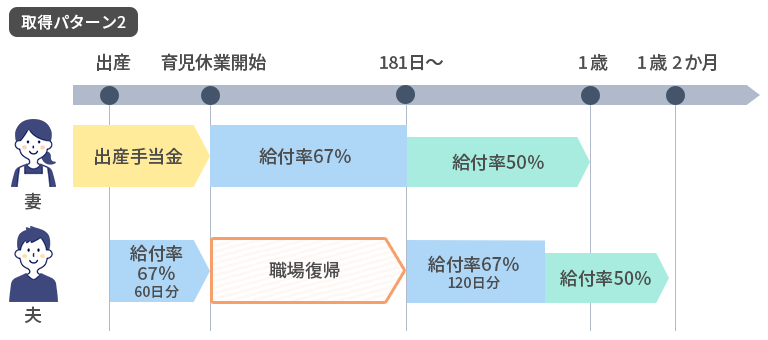

支給開始~180日まで:休業開始時賃金日額*1×支給日数×67%(上限額:32万3,811円)

181日以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%(上限額:24万1,650円)

*2 令和7(2025)年8月1日以後の金額。支給限度額は毎年8月1日に見直されます。

※ここでいう賃金とは、残業手当や通勤手当、住宅手当などを含む給与額面のことで、手取り金額ではありません。

産後パパ育休期間中に就労し賃金が支払われた場合は、賃金額に応じて支給額が調整されます。

また、産後パパ休暇を取得し出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。

なお、育児休業給付金も非課税なので、所得税及び復興特別所得税、住民税はかからず、給与が支払われていなければ雇用保険料の負担もなくなります。

所得に応じて所得税・住民税の配偶者控除を受けることができますが、育児休業等給付は非課税所得のため、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額に含まれません。

社会保険料の免除

育児休業等給付があるとはいえ、育休前に比べると収入は減少しますが、産休中や育休中の一定期間は健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。

また、出産した本人が国民健康保険の被保険者および国民年金の第1号被保険者の場合は、産前産後の所定期間は保険料が免除されます。

免除期間中は年金保険料を納付したものとして取り扱われるため、将来受け取る年金額が少なくなるという心配がありません。

- 健康保険・厚生年金の免除期間:産休中および育休などの期間中

- 国民健康保険、国民年金の免除期間:出産予定日または出産日の前月から4か月間

※双子以上の場合は出産予定日または出産日の3か月前から6か月間

社会保険料は月収の約14%程度を占めているため、社会保険料が免除されることで育児休業給付金が67%・50%であったとしても、休業前の手取り月収の約60~80%程度を担保できることになります。

産後パパ育休・育休休業を取得している人の割合は40.5%

厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、令和4年10月1日から令和5年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和6年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む)を開始した人(育児休業の申出をしている人を含む)の割合は40.5%と、令和5(2023)年度の30.1%より10.4ポイントも上昇しています。

また、育休の取得期間について、今までは2週間未満の取得割合が高くなっていたのに対して、令和5(2023)年度では1か月以上3か月未満の取得割合28.0%と最も高くなっています。

厚生労働省が行ったアンケート調査によると、育児休業を取得しなかった理由には、「収入を減らしたくなかったから」、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」といった回答があげられています。

育休への理解が広まり取得する人も増えていますが、まだまだ取得したくてもできない人もいるのが現状です。

取得を希望している場合、職場の上司や同僚、夫婦間で十分に相談をすることや、同僚などへの配慮を行うなど、安心して育児休業できるように計画・準備をすることが大切です。

<育休取得に向けた準備の例>

- 育休を取得するかどうか、取得期間や休業中の役割分担などを夫婦間で話し合う

- できるだけ早い段階で、育休を取得したい旨を上司へ相談する。

- 勤務先から育児休業制度の説明を受ける、仕事のスケジュールや引継ぎをどうするかなど、情報の整理や準備を行う。

- 育児休業に入る前や復帰前や直後に挨拶回りを行う。

男性が育休を取得するメリット・デメリット

男性が育児休業を取ること、夫婦で同時に育児休業を取ることによるメリット・デメリットについてみていきましょう。

メリット

- 貴重な乳児期の子育てに、夫婦でゆとりをもって関われる

- 子育てに対する考え方の違い・温度差をなくしやすい

- 出産直後の育休をとって男性が家事や育児を担えば、女性は産褥期に休養を取りやすい

- 子どもの将来も含めて、子育て・教育方針について話し合う時間を持てる

- 収入はなくなるものの、育児休業給付金などの経済的支援が受けられる

出産後の1年は、子どもがめまぐるしく成長する貴重な時期です。

我が子の成長をすぐ近くで観察しながら、育児の大変さやノウハウを共有していけるため、夫婦でチームとなって子育てできる点が最大のメリットなのではないでしょうか。

デメリット

- 収入が下がってしまう(育児休業給付金は給料の50%または67%)

- 育休期間中の職場への配慮が必要

- 職場によっては、キャリアや人事考課で不利になる可能性はゼロではない

こうした不安のある人は、産後パパ育休で2回、育児休業で2回、合計4回まで分割できる特徴を生かして1回の育休日数を短くするなどの方法で、収入や職場へ配慮しながら休みを取ることも考えましょう。

例えば、育児休業給付金の支給額は支給額には上限額と下限額が設けられており、取得する日数によって受け取れる給付金額が変わります。

夫婦ともに育児休業を取得したいけどできる限り収入は減らしたくないという場合は、給付率が下がるタイミングで夫が育休を取得するというスケジュールにすると、収入減少を抑えることができます。

最大4回まで分割して取得できるので、どのタイミングで取得するのが最適なのかを夫婦で話し合って決めるといいですね。

デメリットがあるとしても、大切な乳児期に夫婦で子育てできる喜びや話し合う時間を持てるのは、代えがたいメリットです。

せっかくの育休制度ですので、各家庭でうまく活用してみてください。

まとめ

夫婦で育休を取れば、乳児期の育児の大変さをお互い共有しながら乗り切れます。

子どもの教育方針や、教育費をどうするかといった話し合いもしやすくなるでしょう。

この機会に子どもの将来とお金について、じっくり考えてみてはいかがでしょうか。

育休による収入低下や教育費の準備に不安がある場合は、お金の専門家であるファイナンシャル・プランナーへの相談がおすすめです。

FPナビでは何度でも無料でファイナンシャル・プランナー(FP)に相談ができるサービスを提供しています。

近所のカフェなどで相談することはもちろん、FPが自宅へ訪問することやパソコンやスマートフォンを使ったオンライン相談も可能です。

FPナビでご相談いただくお客さまの場合、小さなお子さまがいる・現在妊娠中の方は外出が難しいので、自宅への訪問相談がよく選ばれています。

FPによって得意な相談分野が異なるため、お悩みに合わせたFPを選ぶことが重要です。

FPナビなら、得意分野はもちろん、FPの年代や性別、対応エリアなどから自分でFPを選ぶことができます。

お客さまの悩みが解決できるまで、何度でも無料でご相談いただけますので、ぜひお気軽にお問合せください。

※この記事は2025年12月時点の法律・情報に基づき作成しているため、将来、法律・情報・税制等が変更される可能性があります。

出典

厚生労働省「育児休業制度 産後パパ育休」

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/paternity/

厚生労働省「令和6年度版 育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します」

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001578392.pdf

厚生労働省「雇用均等基本調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-23c.html

厚生労働省「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 令和4年度厚生労働省委託事業」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00006.html

執筆者

服部 椿

プロフィール:FP分野専門のフリーランスライター。

子育て中のママFPとして、子育て世帯に役立つ家計や投資、お金に関する情報を発信中。

保有資格:2級FP技能士