家計

貯蓄率はどれくらいが理想?年代ごとの平均・中央値から貯蓄率の目標値を設定しましょう

「将来のために、貯金・貯蓄をしておきたい」と思っている方は多いかもしれません。

月10万円貯めるといっても、月収40万円の世帯と20万円の世帯では、負担が変わります。

貯蓄は「金額」ではなく「割合(=貯蓄率)」で決めることで、家計に見合ったやりくりができるようになるでしょう。

また、漠然と貯蓄をするのではなく、いつまでに・何のために・いくら貯めるのか、そのために毎月どれくらい貯蓄にまわせばよいのか計画を立てることも重要です。

今回は、貯蓄率の計算方法や年代ごとの平均・中央値を参考にしながら貯蓄計画を立てる方法などを解説します。

全年代の平均貯蓄率は二人以上世帯で11%、単身世帯で13%

金融広報中央委員会が2022年に行った世論調査によると、年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合(=貯蓄率)の平均は二人以上世帯で11%、単身世帯で13%となっています。

二人以上世帯の場合、貯蓄率10~15%未満が19.6%と最も多く、次いで5~10%未満は13.0%、20~25%未満は10.5%でした。

単身世帯の場合、貯蓄率10~15%未満が15.1%、35%以上は11.4%、5~10%未満は9.9%でした。

年代別・二人以上世帯で最も貯蓄割合が高いのは20代で平均16%

世帯主の年代別・二人以上世帯をみると、最も貯蓄率割合が高いのは20代で16%となっており、35%以上貯蓄しているという人の割合が13.6%と高いところも大きな特徴です。

30代~40代は子育て世代で支出も増えるタイミングで、20代よりも貯蓄率割合の平均が少し下がってきているものの貯蓄率10~15%が多いようです。

50代は子供が独立して老後に向けて貯蓄を始める方が増えてくる年代でもあるため、貯蓄割合が少し高くなっているようにみえます。

60代・70代については年金生活で貯蓄を崩して生活している方が多く、貯蓄割合は少なめになっていると考えられます。

表:世帯主の年令別・二人以上世帯 年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合 (単位:%)

5% | 5~10% | 10~15% | 15~20% | 20~25% | 25~30% | 30~35% | 35% | 貯蓄しなかった | 平均 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

20歳代 | 5.5 | 9.1 | 8.2 | 4.5 | 20.0 | 3.6 | 10.0 | 13.6 | 25.5 | 16 |

30歳代 | 6.1 | 6.1 | 21.3 | 5.1 | 14.8 | 2.6 | 7.5 | 7.7 | 22.1 | 14 |

40歳代 | 9.3 | 9.3 | 21.5 | 4.2 | 12.6 | 1.4 | 5.1 | 7.6 | 21.5 | 12 |

50歳代 | 7.0 | 7.0 | 22.7 | 4.7 | 9.6 | 1.2 | 5.6 | 8.7 | 25.6 | 13 |

60歳代 | 4.1 | 4.1 | 19.9 | 3.2 | 8.4 | 1.6 | 6.3 | 6.9 | 38.3 | 11 |

70歳代 | 5.1 | 5.1 | 15.2 | 2.7 | 7.7 | 0.8 | 4.5 | 5.6 | 48.4 | 9 |

※年代ごとに貯蓄割合が最も高い項目を赤字で表記しています。

出典:金融広報中央委員会 「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年/2022年)」統計表8より抜粋

年代別・単身世帯は積極的に貯蓄をしている人と貯蓄をしなかった人の差が激しい

二人以上世帯と比べると全年代で貯蓄率35%以上の人の割合が高く、一方で貯蓄をしなかった人の割合も高いという結果になっています。

年齢ごとに大きな特徴は見られず、しいてあげるなら20~30%未満で貯蓄をしている人は少なめで、積極的に貯蓄をするか全くしないかの二極化しているように見えます。

単身世帯の場合、働けなくなったときのリスク対策や、老後の生活で介護が必要になった場合に頼れる親族がいない可能性もあることから、若いうちから積極的に貯蓄をしている方がいると考えられます。

表:世帯主の年令別・単身世帯 年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合 (単位:%)

5% | 5~10% | 10~15% | 15~20% | 20~25% | 25~30% | 30~35% | 35% | 貯蓄しなかった | 平均 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

20歳代 | 4.4 | 11.3 | 14.8 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 8.2 | 16.0 | 31.8 | 16 |

30歳代 | 4.6 | 14.6 | 18.3 | 4.1 | 11.0 | 3.2 | 10.5 | 10.5 | 23.3 | 15 |

40歳代 | 6.7 | 8.7 | 17.8 | 3.4 | 9.1 | 2.4 | 6.7 | 15.4 | 29.8 | 16 |

50歳代 | 7.7 | 10.9 | 15.4 | 1.8 | 7.2 | 0.5 | 5.0 | 12.7 | 38.9 | 13 |

60歳代 | 5.4 | 8.6 | 15.3 | 3.2 | 6.7 | 1.3 | 2.9 | 9.6 | 47.1 | 10 |

70歳代 | 4.2 | 7.0 | 11.5 | 1.1 | 10.4 | 0.3 | 2.8 | 6.2 | 56.6 | 8 |

※年代ごとに貯蓄割合が最も高い項目を赤字で表記しています。

出典:金融広報中央委員会 「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年/2022年)」統計表8より抜粋

収入と貯蓄の関係性

二人以上世帯も単身世帯も収入が上がるにつれて貯蓄率も高くなっていきます。

二人以上世帯で300万円から1,200万円以上の年収の方の貯蓄率は10~15%未満が最も多くなっており、単身世帯では、年収300万円から500万円未満は10~15%未満が最も多く、500万円から1,200万円以上は35%以上が最も多いという結果でした。

年収が増えても、増えた分だけ所得税や社会保険料などで手取り額が下がりやすいということもあって、やみくもに年収を上げればよいというわけではありません。

また、ギリギリまで倹約をして支出を下げて貯蓄に回してしまうと、日々の生活に余裕がなくなってしまっては本末転倒です。

コツコツと積み重ねていくことを忘れず、ご自身にとって負担にならない範囲で貯蓄率を決めましょう。

表:年間収入別 年間手取り収入(臨時収入を含む)からの平均貯蓄割合

収入はない | 300万円未満 | 300~500万円未満 | 500~750万円未満 | 750~1,000万円未満 | 1,000~1,200万円未満 | 1,200万円以上 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

二人以上世帯 | 5% | 7% | 9% | 13% | 14% | 17% | 18% |

単身世帯 | 2% | 9% | 16% | 23% | 26% | 23% | 33% |

出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年/2022年)」および 「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年/2022年)」統計表8より抜粋

自分に合った貯蓄率を計算してみましょう

一般的には貯蓄率は20%~30%が理想とされていますが、家族構成などによっては難しいこともあります。

また、同じ貯蓄率であっても年収300万円の人の年間貯蓄額は60~90万円、600万円の人では120~180万円と、年収によって大きな差が出ます。

これからどれくらいのお金が必要になるのか、老後はどれくらいの生活費で暮らしていくのかといったライフプランを立てたうえで、逆算して貯蓄計画を立てることが重要です。

一般的な貯蓄率よりも、「自分たちは今どれくらい貯めるべきなのか?」、「生活に即した貯蓄率を知りたい」という方も多いのではないでしょうか。

現在の資産・貯蓄や老後の生活費をもとに、今どれだけの貯蓄を行うべきか、計算する方法はいくつかあります。

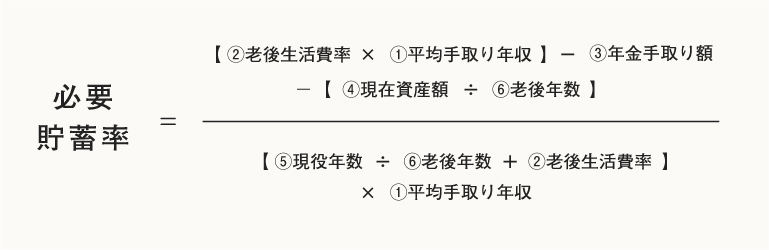

中でも、ファイナンシャル・プランナーが考案した「人生設計の基本公式」は、比較的手軽に現在の貯蓄率を算出できる方法の1つで、以下の式で計算できます。

配偶者がいる場合は、手取り収入などを合算して計算します。

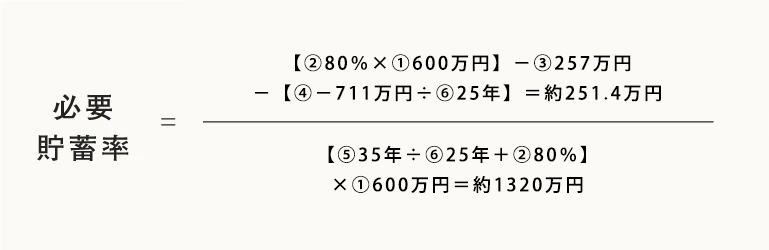

今回は、現在夫婦ともに30歳の世帯の場合を想定し、シミュレーションします。数値を入れてみてどのような結果が出るのか見てみましょう。

①平均手取り年収 | 生涯を通して得られる手取り年収の合計です。 |

|---|---|

②老後生活費率 | 現在の生活費を100%として、老後の生活費がどれくらいの割合になるか想定します。 |

③年金手取り額 | 公的年金・企業年金などを合わせた年金受給額(手取り)です。 |

④現在資産額 | 現在お持ちの預貯金・有価証券といった資産額を入れます。 |

⑤現役年数 | あと何年働くか希望の年数を入力します。 |

⑥老後年数 | 退職してから過ごす「老後」の年数を想定し、入力します。 |

*1 総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)」:65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の家計収支

*2総務省統計局「家計調査 2022年(令和4年) 貯蓄・負債編 第8-5表(世帯主の年齢階級別貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高 二人以上の世帯のうち勤労者世帯)」

このシミュレーションの場合、生涯を通して必要となる貯蓄額は、約19%です。世帯手取り年収600万円程度を維持でき、年金で年間257万円程度の収入が担保できる場合は、月々約9.5万円ずつ貯金することで、老後の生活費を貯められます。

このように、まずは自分の必要貯蓄額を把握することが大切です。貯蓄率が低い・あるいは高いと思うかもしれませんが、これはあくまでも現在の目安にすぎません。近い将来、子供を授かって、教育にお金をかけたり、住宅購入費がかさんだりする可能性もあります。また、老後も賃貸に住む場合は、生活費率を下げにくくなるでしょう。どのようなライフプランを立てるかによって、貯蓄率は大きく変動するのです。

効率よく貯蓄するコツ

どれくらいの貯蓄をするべきかを把握して、「今からしっかり貯蓄しなければ」とやる気になる方もいれば、「貯金をしたいけれど長続きしない」と焦りを感じている方もいるかもしれません。

収入が少ないことで、老後の生活に漠然とした不安を抱えている方も多いようです。

しかし、潤沢な収入がなくても、老後資金を貯めることは十分に可能です。

いくら収入が多くても、それ以上の散財を許すような贅沢に慣れてしまうと、貯蓄はみるみる減ってしまいます。

貯蓄において最も重要なのは、「月々の必要貯蓄額を把握すること」であり、必要貯蓄額を達成するために「支出」をコントロールすることなのです。

ここでは、「貯蓄率を上げるために、家計を見直したい」という方に向けて、効率よく貯蓄をするためのコツを解説します。

住宅ローン・保険などの条件を見直す

貯蓄の基本は、生活の収支を把握し、支出をできるだけ減らすことです。

老後の生活費率を下げるために、現在の生活費を見直すことも大切ですが、すでに食費・通信費・水道光熱費などをしっかり抑えているという家庭も多いかもしれません。

そのような場合には、月々の負担が大きい住宅ローンや加入している生命保険などの条件を、定期的に見直しましょう。

例えば、住宅ローンを組むタイミングは生命保険を見直すチャンスです。

住宅ローンを組む際には、「団体信用生命保険(団信)」に加入を求められることが一般的です。

団信は「契約者がローン返済中に死亡・高度障害状態になったときには、保険金でローンを完済することができる」という内容になっています。

万一のときのローン返済には、団信に加入しなくても生命保険で備えることができます。

その場合には、既に加入している保険でローン返済と遺された家族の生活など必要な備えがあるかがポイントになります。

また、保険商品はどんどん変化しているため、お手ごろな保険料で充実した保障が受けられるプランがあるかもしれません。

保険の内容を見直してプランを変更することで、保険料を抑えられる可能性があります。

住居や保険といった月々の負担額が大きい固定費は、一度下げてしまえば、その後は何もしなくても節約効果が続いてくれます。節約効果が大きいので、ぜひ定期的に見直しておきたいポイントです。

「いろんな保険があって、どうやって見直せばいいかわかからない」という場合は、家計状況に合った保険について、プロのアドバイスを取り入れる方法もあります。

「FPナビ」では、家計改善の相談だけでなく、今の家計に必要な保険について内容確認や情報提供も行っております。

「保険のお悩み相談」のバナーから、ぜひお気軽にご相談ください。

積立型貯蓄を始める

必要貯蓄率を確実にクリアしたいなら、必要貯蓄額を「最初から持っていないお金」とみなし、コツコツ貯める仕組みを整えましょう。給料が入ってくる口座から、自動的に引き落とされるようにするのが最も簡単です。

金融機関の定期預金を利用してもよいですが、確定拠出年金(iDeCo/企業型DC)・NISA・貯蓄型の保険など、目的に合った方法を採用するのも1つの手です。

確定拠出年金(iDeCo/企業型DC)は、原則60歳まで引き出せないので、老後資金の貯蓄に向いています。

積立方法は元本保証のある商品・ない商品の中から自由に組み合わせて資産形成を行うので、長期投資をしたいという方におすすめです。

NISAは、投資に興味がある方に向いています。元本割れをして損失を出す可能性はありますが、金融庁が認めた金融商品で投資ができるという安心感があります。

貯蓄型の保険には、死亡保険・介護保険・学資保険などがあります。途中解約をすると支払った保険料より解約返戻金が下回る可能性はありますが、元本割れしにくい堅実な商品です。万が一に備えて、あるいは目的に合わせてコツコツと積み立てられます。

どの方法にもメリット・デメリットがあるので、家計にとって最良の方法を考えながら複数の積立型貯蓄を組み合わせるのがよいでしょう。

税制優遇につながる各種制度を活用する

各種制度を利用することで、所得税・住民税を抑え、家計から出ていくお金を抑えることができます。

支出をコントロールし、積立型貯蓄を軌道に乗せたら、ぜひ支払っている税金にも目を向けてみてください。

例えば、「ふるさと納税」は寄付にあたり、寄付金額から2,000円を差し引いた金額を、所得税及び住民税から控除できます。

住宅購入を検討している方にとっては、「住宅ローン減税」はチェックするべき制度です。

特に、住宅ローン減税は制度の内容が変わりやすいので、住宅購入のタイミングに合わせて、内容を確認するとよいでしょう。

積立型貯蓄でも触れた確定拠出年金(iDeCo/企業型DC)やNISAには、掛金が所得税・住民税を控除となったり、運用益が非課税になったりと、税制優遇につながるメリットがあります。

なお、控除額が所得税額よりもマイナスになったからといって、還付される仕組みはありません。

「控除できる所得税があるか?」や「制度を利用しても、生活を圧迫しないか?」を十分に考慮して、利用できそうな制度は積極的に取り入れましょう。

まとめ:ライフプランに合った貯蓄計画を立てよう

どのような目標であれ、貯蓄は毎月コツコツと続けることが大切です。

しかし、「月収の3割を貯めよう」、「とりあえず、節約してみよう」とやみくもにスタートしても、その設定額は少なすぎる、逆に多すぎるかもしれません。

ライフスタイルや将来の目標によって、生涯の貯蓄率も変わります。

他でもないご自身の必要貯蓄率を把握し、月々の収支管理を行うことで、お金の不安も感じにくくなるでしょう。

貯蓄方法や家計の見直しに悩んだら、ファイナンシャル・プランナー(FP)へ相談するというのも1つの手です。

「FPナビ」は、家計管理をはじめ、教育資金・老後資金・保険の見直しなど、さまざまなファイナンシャル・プランニングのご相談にお応えするサービスです。

FPへの相談は何度でも無料。家計やライフプランなどを丁寧にヒアリングし、現状に合った解決策をご提案いたします。

所属するFPの対応エリアや得意分野などを公開しているので、ご希望に合うFP選びにお役立ていただけます。

貯蓄計画やライフプランニングでお悩みなら、こちらの「ライフプランについてのお悩み解決」から、ぜひFPナビへご相談ください。

出典

「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年/2022年)」(金融広報中央委員会)

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/futari2021-/2022/22bunruif001.html

「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年/2022年)」(金融広報中央委員会)

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yoron/tanshin/2022/22bunruit001.html

「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)」(総務省統計局)

https://www.stat.go.jp/data/kakei/2022np/index.html

「家計調査年報(貯蓄・負債編)2022年(令和4年)」(総務省統計局)

https://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/index.html

「簡易生命表(令和4年) 」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life22/